Tombe indigène d’époque indéterminée, photographiée le 13 juillet 2014

Harpa (Tónlistar — og ráðstefnuhúsið í Reykjavík),

la salle de concert de Reykjavík. Le 16 juillet 2014

Groenland est, fjord de Sermilik

Onze ans après un premier voyage dans la baie de Disko, j’ai souhaité retourner au Groenland pour en visiter cette fois-ci la côte est. Côte dont j’avais pu avoir un très bref aperçu lors de son survol à l’aller, et qui m’avait impressionné par son aspect sauvage et accidenté ainsi que par son extraordinaire enchevêtrement de glaciers. C’est d’ailleurs à l’est de l’île se trouvent les « Alpes groenlandaises », dont l’un des sommets les plus connus, le mont Forel, culmine à 3383 m (il est situé à une centaine de kilomètres au nord du fjord de Sermilik).

Disons-le tout de suite, ce voyage m’a un peu laissé sur ma faim, car l’ambiance polaire que j’ai pu y trouver, certes absolument remarquable et très dépaysante, était toutefois sans commune mesure avec ce bref aperçu aérien de 2003. Il faut dire que la logistique d’un voyage au Groenland est très complexe, la glace dérivante rendant aléatoire toute navigation et quasiment impossible, par exemple, l’approche du point de vêlage des glaciers. Il est notoire que la manière la plus adaptée de visiter le Groenland, c’est le kayak et l’évolution en autonomie. N’étant pas très motivé par ce genre d’expédition, je me suis contenté d’un trek plus classique où il était prévu de randonner de façon itinérante pendant que nos affaires suivraient en bateau. En pratique, ce programme s’est concrétisé par trois camps montés successivement à proximité de l’unique village du secteur, Tiniteqilâq, d’où nous partions à la journée pour des balades d’intérêt inégal. Cela étant, le secteur est très spectaculaire, bien plus accidenté que la baie de Disko, et les icebergs du fjord Sermilik, sans être peut-être aussi nombreux, sont largement aussi massifs que ceux d’Ilulissat. Et puis la météo s’est montrée particulièrement clémente, encore plus que lors de mon précédent voyage.

L’itinéraire aérien pour gagner l’est du Groenland diffère de celui de l’ouest : on ne passe ni par le Danemark ni par la plateforme aéroportuaire de Søndre Strømfjord, mais par l’Islande où il est nécessaire de descendre en ville. J’ai dû voyager séparément du reste de mon groupe, moyennant une escale à Londres dont je me serais bien passé, et dont je serai curieusement épargné au retour. Nous étions le 5 juillet (2014), le vol avait lieu en soirée et le soleil venait de se coucher. Mais sitôt décollés de Londres, voilà que l’astre se relève à l’ouest, pour ne (quasiment) plus disparaître. Lorsque j’aurai rejoint l’hôtel dans le centre de Reykjavík, à 1h du matin, il fera toujours jour ! J’ai quand même dû me coucher à tâtons pour éviter d’importuner mon compagnon de chambre, arrivé plusieurs heures auparavant et dont je ne verrai le visage que le lendemain. C’est aussi le lendemain matin qui j’ai pris à l’eau sulfurée une douche qui devait être la première… et aussi la dernière de tout le voyage !

Si l’agence a dû nous payer cette onéreuse nuit en Islande, c’est que nous devions décoller le lendemain d’un autre aéroport. Car peu de gens le savent, mais c’est de deux aéroports qu’est dotée cette pourtant minuscule capitale qu’est Reykjavík. L’aéroport de Keflavík, situé à 40 km à l’ouest de la ville, est celui par lequel débarquent les hordes de touristes — les choses ont en effet beaucoup changé depuis mon voyage dans ce pays (1995), à l’époque une destination plutôt confidentielle ; depuis la crise financière de 2008, qui a beaucoup secoué le pays, l’Islande mise fond sur le tourisme. Le second aérodrome, situé tout près du centre-ville, est normalement dévolu aux vols intérieurs. Ces derniers ne sont toutefois pas légion en Islande faute de destinations possibles : la capitale Reykjavík, concentrant la moitié de la population du pays, étant déjà peu de chose, c’est dire que les autres localités sont des trous. L’aérodrome de Reykjavík est donc également utilisé pour les liaisons avec l’est du Groenland ainsi que vers les îles Féroé.

Deux heures de vol séparent Reykjavík de la piste de Kulusuk, unique point d’accès à la côte orientale du Groenland : le brouillard et le fait que je sois assis du mauvais côté de l’appareil m’empêcheront d’apercevoir quoi que ce soit du paysage. En dehors de notre groupe, tous les passagers du vol étaient asiatiques : des touristes d’un genre étrange qui ne viennent que pour la journée au Groenland, ne s’éloignant pas des parages immédiats de l’aéroport. D’après Jean-Louis notre guide, ce sont eux qui font vivre la ligne. C’est vrai qu’une fois sorti du minuscule bâtiment qui tient lieu d’aérogare, on est tout de suite dans l’ambiance. Kulusuk est bâti sur une île et les bras de mer qui entourent le site sont parsemés d’icebergs. En arrière-plan, les montagnes groenlandaises couvertes de glaciers. La température est aussi nettement plus fraîche qu’en Islande (même si elle ne descend jamais sous zéro en été). À l’intérieur de l’aérogare, dans chacune des salles d’embarquement et de débarquement, deux gigantesques peaux d’ours polaires sont pendues en guise de trophées. Ces deux fauves ont été abattus dans les années 1990… devant l’entrée du bâtiment !

Ayant atterri sur une petite île, le voyage se poursuivait naturellement en bateau. 800 mètres séparent l’aéroport de Kulusuk de l’embarcadère, et aucun véhicule n’avait été loué par l’agence. C’est donc à pied que nous avons parcouru cette distance, portant non seulement les bagages, mais tout le matériel de bivouac et les stocks de nourriture. Il a fallu faire trois voyages. Pour ce qui est de l’embarcation, il ne s’agissait pas d’un petit brise-glace comme à Ilulissat, mais de deux hors-bords se déplaçant à grande vitesse. C’est d’ailleurs exclusivement en raison de la température ressentie sur ces embarcations que nous avions, préalablement à ce voyage, loué des équipements grand froid (les températures réelles, toujours positives à cette saison, n’auraient pas sans cela nécessité un tel matériel).

La mer était parsemée de glaces dérivantes : non des icebergs, mais des fragments de banquise ramenées par les courants marins venant du pôle nord. C’est tout à fait habituel en cette saison, et cela complique énormément la navigation, les petites embarcations étant facilement bloquées par les glaces. Il y a d’ailleurs paraît-il au Groenland, outre les prévisions météorologiques telles que nous les connaissons, une météo des glaces dévolue à la prédiction de l’obstruction par la banquise des fjords et des bras de mer. Comme nous le verrons, ces glaces vont impacter énormément le déroulement de ce voyage qui s’écartera assez fortement du programme prévu. Mais cela aurait pû être pire : notre guide a raconté avoir été bloqué pendant plusieurs jours sur l’île de Kulusuk, l’amoncellement de glaces empêchant tout accostage des embarcations !

Chose étonnante, le pilote d’un des petits bateaux était français : Michel, installé avec son frère Max et depuis 20 ans dans le village de Tiniteqilâq et y vivant à l’année : il faut quand même le vouloir. Michel était instituteur dans l’école du village, poste qui nécessite de maîtriser parfaitement, non seulement l’anglais, mais aussi le danois et le groenlandais. Michel était propriétaire de son embarcation et en prenait de toute évidence bien mieux soin que les autochtones (pour qui, bien souvent, c’est l’État danois qui subventionne le matériel). Inconvénient pour nous, sa moins grande témérité (pour ne pas dire sa frilosité) à nous emmener dans des endroits un peu chargés en glace.

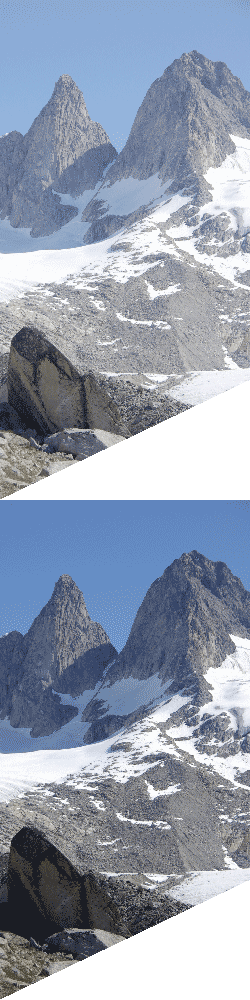

Deux heures de navigation (pour une cinquantaine de kilomètres) nous attendaient avant de rejoindre notre premier camp situé dans le fjord de Kûgarmit. Nous avons contourné la grande île d’Angmagssalik, île qui abrite Tasiilaq, le plus gros bourg de la côte est du Groenland (2000 habitants, c’est quand même très raisonnable !). Puis nous avons remonté entièrement le fjord Ikâsagtivaq. Les paysages, très accidentés avec des pics dotés de petits glaciers, sont bien plus spectaculaires que ceux de la côte ouest. Ci-dessous, des montagnes près desquelles nous aurons l’occasion de randonner dans la suite du voyage.

Nous avons débarqué puis installé le camp au bord du petit fjord susnommé, situé à vue de Tiniteqilâq, le village autour duquel s’articulera l’ensemble de ce voyage. Après l’installation du camp, nous avons eu quartier libre pour l’après-midi ce qui nous a permis d’aller un peu explorer les environs.

Cette escapade nous a à moment permis d’apercevoir la calotte « continentale » du Groenland (contrairement à mon voyage de 2003, celui-ci ne prévoyait pas d’incursions sur l’inlandsis).

Le dîner a traîné en longueur : encore proches du solstice (6 juillet), mais situés en-deçà du cercle arctique, nous n’avons pas pu observer le soleil de minuit. Néanmoins, le soleil ne se couche pas avant 23 h, et la nuit n’est jamais noire, rendant le masque obligatoire pour dormir. À 4h du matin, le plein soleil illumine la tente, mais il est encore trop tôt pour se lever. Il faut se découvrir (le duvet grand froid en location, utile au creux de la nuit, devient à ce moment insupportable), et on peine à se rendormir. De manière générale, on ne dort pas très bien au Groenland.

Au réveil le lendemain matin (ainsi que le jour suivant) nous avons pu apercevoir et même photographier un renard polaire. Il faut d’ailleurs faire attention à ne rien laisser hors des tentes, car les renards peuvent attraper ce qui sent l’homme, par exemple les chaussures. Souvent les renards dévoreront nos déchets alimentaires.

Nous avons effectué ce jour une marche au fond de la vallée de Kûgarmîtavqutâ, vallée qui monte en pente douce jusqu’à un col donnant ensuite accès à la ville de Tasiilaq. Cette randonnée s’est avérée la plus longue du voyage, mais non la plus intéressante.

Nous avons eu droit à quelques pauses botanique…

Quelques pauses géologie aussi. Cette trace visible sur un rocher a été provoquée par le choc d’un bloc de roche encastré sous un glacier.

On rencontre quelques névés et quelques lacs.

Un franchissement de torrent un peu périlleux…

La vue depuis le col (la seconde photo montre l’autre versant).

Retour à travers les champs de neige.

En arrivant au camp, une surprise : la tente mess était par terre, suite aux rafales de vent (pourtant nous n’avions pas tellement ressenti le vent pendant la randonnée).

Le soir nous avons pour la première fois goûté à l’omble chevalier, un excellent poisson qui à l’instar du saumon remonte les cours d’eau à partir des fjords. Celui-ci avait été pêché dans l’un des lacs rencontrés pendant la randonnée. L’omble chevalier, visiblement assez facile à attraper, sera l’un de nos mets de choix pendant ce voyage.

Il y avait quand même un petit désagrément au cours de ces repas arctique : l’invasion absolument démentielle des moustiques. Leurs piqûres sont heureusement moins urticantes que celles de leurs congénères de nos contrées. Pour s’en protéger, Jean-Louis avait sorti un serpentin mais cela n’est pas suffisamment efficace. Aussi a-t-il dû recourir à l’arme de destruction massive : la raquette électrique. De la taille d’une raquette de tennis et munie d’une pile d’1,5 V, il suffit de la promener dans l’air pour griller tous les moustiques rencontrés au passage ! La destruction s’accompagne en général d’une étincelle voire d’une odeur de brûlé, l’objet est plutôt jouissif à utiliser ! Je me l’étais accaparée et ai beaucoup fait usage de la raquette électrique pendant ce voyage.

C’est à partir du jour suivant que, malheureusement, nous avons cessé de suivre le programme prévu. Nous avons traversé le fjord en bateau, pour gagner le village au terme d’une assez courte randonnée.

Nous avions une belle vue sur les pics enneigés du secteur (glacier de Nîniartivaraq).

Premières vues de Tiniteqilâq, le cadre est magnifique, nous ne dirons pas le contraire.

Outre le fjord de Kûgarmit, Tiniteqilâq donne sur le plus important fjord de la région, celui de Sermilik, grand convoyeur d’icebergs géants à l’instar de l’Isfjord de Jabobshavn. Les icebergs se déplacent, montant ou descendant le fjord en fonction des marées (en dépit de leur taille et leur proximité du rivage ils ne sont pas échoués). Les morceaux de banquise venant du large empêchent la sortie des icebergs, ce qui peut obstruer le fjord et empêcher toute navigation. Nous aurons l’occasion de revoir en long et en large (et même, finalement, de traverser), le fjord Sermilik et ses icebergs.

On peut voir que les maisons du village sont construites en bois, à l’instar des villages de l’ouest du Groenland comme Sarqaq. L’architecture traditionnelle en tourbe est abandonnée, mais les plus anciens du village se souviennent de l’avoir encore utilisée pendant la guerre.

Nous avons croisé très peu de monde pendant notre visite du village. Ici le cimetière, protégé par une clôture pour éviter que les chiens ne déterrent les corps. En hiver, les corps ne sont pas enterrés car le sol gelé ne le permet pas ; on les entrepose dans un hangar et la cérémonie d’inhumation a lieu au printemps.

Nous sommes ensuite passés par la maison de Max, le frère de notre pilote Michel. Marié à une Japonaise, Max fabrique et vend des objets pour les touristes.

Beaucoup de chiens de traîneau dans le village, lesquels sont systématiquement attachés à l’exception des chiots. Mieux vaut ne pas s’en approcher ! (Les chiens ne sont nourris que deux fois par semaine en été). Le traîneau à chien reste le moyen le plus sûr de se déplacer sur la banquise en hiver, les motoneiges risquant de passer à travers la glace. La race de chiens de traîneau groenlandaise est la seule autorisée sur l’île, les croisements sont interdits ; pas de toutou à sa mémère au Groenland !

Beaucoup des habitants de Tiniteqilâq ont du reste conservé un mode de vie traditionnel, vivant de la pêche au phoque et au narval. Ils perçoivent néanmoins un « salaire » de l’état danois qui leur permet de se payer des bateaux (bateaux dont ils ne prennent d’ailleurs pas le plus grand soin). Le gouvernement danois fixe aussi les quotas de pêche et de chasse pour le village : par exemple, 2 ours blancs par an. Ils ont également droit à une baleine, mais le village n’est pas équipé pour chasser la baleine.

On trouve, comme on peut le voir, de nombreux produits de la chasse autour des maisons. Il faut notamment faire très attention à la graisse de phoque répandue sur les cailloux, très tenace et malodorante sur les vêtements. Il est vivement déconseillé de s’assoir !

On trouve aussi, dans le village : un supermarché (bien pourvu en produit frais en provenance de contrées exotiques. Également, des bains-douches dans lesquels les habitants du village se lavent tous les jours (ce qui n’a pas été notre cas…). Enfin, l’école où enseigne notre pilote Michel.

Le village vu d’en haut, à proximité d’une cabane que les autorités municipales ont fait construire dans le but de loger des touristes. Mais beaucoup de ces derniers sont des Américains obèses bien incapables de monter jusque là !

Nous avons repris le bateau pour gagner le camp du soir, plus près du glacier de Nîniartivaraq. C’est le camp que j’ai préféré, quoiqu’il ne soit pas très ensoleillé.

Le temps était couvert le lendemain matin, pour la première fois du voyage. Nous avons effectué une balade en aller-retour qui constituait en fait la première étape du trek initialement prévu. Nous avons longé de grands lacs (dans lesquels seraient pêchés au retour plusieurs ombles chevaliers de taille respectable) ; nous avons ensuite franchi un petit col.

On aura remarqué sur la dernière photo, la personne équipée d’un chapeau moustiquaire. J’avais fait de même (ce qui pour marcher n’est pas très pratique).

Ici le fjord de Paornakajît qui constituait le but de cette balade. C’est par là que nos bateliers auraient dû amener le matériel pour monter le camp du soir, si le voyage s’était déroulé comme prévu. Évidemment on ne peut pas deviner de ce point, si l’accès est ou non obstrué.

Retour avec une légère variante de l’itinéraire. Cette montagne pointue qui rappelle vaguement le Cervin (à moins que ce ne soit la dent d’Hérens, il ne faut pas trop en demander…) s’appelle en réalité le Paornartivartik. Cela veut dire le museau du phoque ou quelque chose de ce genre. À l’instar de l’allemand, les noms groenlandais sont construits en accolant des substantifs.

Le lieu de la pêche miraculeuse. Ainsi que nous l’a expliqué le guide (et qu’on peut le deviner sur la photo), c’est un lac où se mélangent des eaux, certaines plus chargées en alluvions venant du glacier de Nîniartivaraq (celui dont nous nous approcherons le jour suivant).

Les ombles chevaliers peuvent être tout aussi facilement pêchés dans le fjord, comme c’est le cas sur la troisième photo prise la veille (photo : C. David).

Le retour vers le camp à la fin de la balade.

C’est le lendemain que nous avons effectué la plus belle randonnée du séjour, celle qui nous a permis de nous approcher du glacier de Nîniartivaraq et des pics escarpés qui l’entourent, «la montagne aux airs de Fitz Roy » pour paraphraser la fiche technique. Cette excursion débutait par un court trajet en bateau nous amenant un peu plus loin sur le fjord. Ensuite, montée jusqu’à l’altitude de 325 m face au glacier, puis retour en franchissant d’abord un col ainsi que, juste avant l’arrivée, un torrent assez puissant.

Nous avons pourtant craint le matin que la balade ne se fasse pas car de lourds nuages obstruaient le fjord. Mais notre guide n’était pas inquiet, certain qui ne s’agissait que de brumes matinales. Effectivement, quelques instants à peine séparent ces deux photos.

Début de randonnée au-dessus du fjord (ce torrent bien sûr n’est rien à côté de celui qui nous attend).

On jouissait déjà d’une magnifique vue sur la calotte et sur le fjord Sermilik.

Arrivée au belvédère sur le glacier. 325 m d’altitude et l’ambiance est déjà franchement à la haute montagne !

(Nous avions une charmante présence dans le groupe : elle s’appelait Alexandra, et elle n’avait pas vingt ans).

Photos des montagnes et du glacier, en large et en travers (j’attends toujours que le dénommé Jean-Paul me fasse parvenir son cliché). Ledit glacier a, comme il sied, beaucoup reculé.

L’étrange acrobatie de la quatrième photo fait suite à une séance de « gorillapode », le langage codé que nous avions adopté pour désigner les photos de groupe qui furent nombreuses dans ce voyage (mais là aussi, seul un très petit nombre de ces clichés me sont parvenus, n’incluant pas celui-ci).

Quelques photos de la courte descente qui a suivi, puis de la montée vers le col, assez malaisée à travers les éboulis. (À la fin, il y avait des dalles en pente douce puis des névés).

Le col (alt. 400 m environ), dans une ambiance montagnarde.

Sur l’autre versant, on pouvait apercevoir un glacier plat (certes bien moins spectaculaire que le précédent).

Nous nous demandions si c’était Julie Gayet que Jean-Paul avait aperçue dans son téléobjectif. (Pareil matériel dans un sac à dos, cela doit quand même peser !).

Sur la photo de droite, du pavot arctique (enfin, c’est ce que j’ai noté mais j’ai maintenant un doute).

Une photo dont je me sers volontiers comme fond d’écran :

Et le premier panoramique du voyage :

Nous avons descendu une grande partie du col en ramasse par les névés, c’est beaucoup plus facile. Certains se croyaient à Courchevel…

A suivi la traversée de torrent à laquelle nous étions préparés psychologiquement dès le matin. Il s’agissait davantage d’une rivière que d’un torrent, assez large (plusieurs bras d’une bonne vingtaine de mètres) et un courant assez fort. Il a fallu enfiler les sandales et ôter les bas de pantalon (enfin, presque tout le monde…), et la température de l’eau était, disons, vivifiante. Je n’ai évidemment pas pris de photos de la traversée, l’appareil étant à l’abri au fond du sac. Nous n’aurons pas d’autres passages à gué pendant ce voyage.

L’arrivée au camp (le même que la veille) et cette étonnante image de marée basse avec arrière-plan montagnard. Nous n’étions plus seuls dans les parages : un important groupe d’Allemands s’était établi à deux cents mètres de notre camp. C’était heureusement la dernière nuit que nous passions à cet endroit (et la finale du foot, ce n’était pas ce soir là).

Contrastant avec cette longue randonnée, la journée suivante a été consacrée à une navigation contemplative au milieu des icebergs géants du fjord Sermilik (normalement prévue quelques jours plus tard, après le retour du camp de Parnagaï devant constituer la fin du trek). Avant de gagner le fjord, nous avons fait une nouvelle halte à Tiniteqilâq que j’ai trouvée interminable.

Ensuite le bateau s’est donc promené pendant plusieurs heures et à très petite vitesse parmi les icebergs. J’en ai pris des dizaines de photos, même si je savais que les photos de ce genre s’avèrent in fine répétitives — c’était en tout cas l’impression qui m’était restée de mon premier voyage au Groenland où la grande majorité de mes clichés (pourtant beaucoup moins nombreux car il s’agissait à l’époque de diapositives) montraient des icebergs. Deux particularités toutefois rendent mes photos de Sermilik plus intéressantes que celles d’Ilulissat : l’arrière-plan montagneux d’une part, et surtout la mer véritablement d’huile, donnant lieu à de très photogéniques reflets des glaces.

Nous avons aussi eu la chance de voir émerger quelques phoques.

Ouf ! Et je vous assure que j’ai vraiment condensé…

Nous avons finalement établi sur l’île d’Angmagssalik le troisième et dernier camp du voyage. Nous allions y rester cinq nuits, telles des moules collées à leur rocher : c’est paraît-il la métaphore un tantinet péjorative qu’avait employée au retour de voyage, dans la fiche d’évaluation, une cliente d’une précédente édition. Je ne lui donne pas tout à fait tort, la moitié du voyage passée en cet endroit c’est tout de même beaucoup. Du reste, j’ai trouvé que l’intérêt des balades effectuées depuis ce camp (à l’exception notable de l’excursion dans le fjord Petersen) allait en décroissant avec le temps qui passait. Le campement était installé sur une presqu’île assez plate, un endroit pas si folichon que cela et dépourvu de source. Seul intérêt du lieu (certes appréciable mais fort semblable d’un soir à l’autre) : le crépuscule sur les icebergs du fjord Sermilik.

(Ces deux clichés n’ont pas été pris le même soir).

Le lendemain nous avons effectuée une balade le long du fjord Sermilik, assez courte et en aller-retour.

Cette balade possédait tout de même une particularité remarquable : la traversée à pied, profitant de la marée base, du fjord Agtingeq (« le petit qui se prend pour un grand »), où un nombre conséquent de petits icebergs étaient échoués sur le sable.

(Nous avons même fait une photo de groupe au gorillapode, tous juchés sur un iceberg échoué ; mais là non plus, du cliché je n’ai jamais vu la couleur).

On rejoint ensuite le fjord Sermilik.

Le mouvement des icebergs était visible à l’œil nu du fait de la marée montante. À cet endroit, notre guide s’est essayé à la pêche à la morue, mais sans succès. Contrairement à l’omble chevalier, on ne parvient plus à en attraper dans le secteur depuis quelques années, alors qu’il y en avait beaucoup auparavant.

Le but de la promenade était un petit belvédère sur le fjord Sermilik. Long pique-nique en haut de ce caillou et observation du fjord en long et en large.

Encore quelques photos du fjord. Nous avons bien eu le temps d’observer (et de commenter) la progression des kayaks d’un groupe de touristes.

Le retour ne s’est pas effectué exactement par le même itinéraire : c’est que la mer avait maintenant envahi le fond des fjords.

La fin de la balade a été un peu pénible : du fait de l’absence de source, il a fallu se charger du ravitaillement en eau du camp. Quelques litres d’eau par personne à transporter sur un bon kilomètre (la distance au dernier torrent traversé), sur un itinéraire par endroits un peu escarpé car la marée haute ne nous permettait plus d’emprunter la grève comme à l’aller.

La soirée a été très contemplative. Plusieurs des participants ont mis le temps à profit pour un brin de toilette dans une flaque d’eau douce. J’avoue le vent frisquet ne me motivait guère à une telle corvée.

J’ai vraiment vécu la journée suivante comme une journée de remplissage. Pourtant, certains de mes compagnons ont affirmé l’avoir apprécié ! La balade du jour, traverser l’île de Sarpaq qui fait face à Tiniteqilâq : ce village, je commençais à en être fatigué ! Cette île qui mesure trois kilomètres de long sur un de large, possède une particularité : il est possible de la rejoindre à pied sec par grande marée. C’est d’ailleurs l’origine étymologique de Tiniteqilâq.

(Nous n’avons d’ailleurs pas tiré parti de ce phénomène, puisque après une première escale au village, nous avons rembarqué pour deux minutes de traversée).

L’île de Sarpaq n’est pas habitée, elle est par contre utilisée pour l’estivage des chiens de traineaux. Lesquels s’y baladent normalement en liberté (contrairement aux rues du village), du coup notre guide nous avait dit de faire attention et j’étais assez inquiet. Mais en fait les chiens avaient été attachés, sans doute à cause du fait que le détroit était exceptionnellement découvert.

Cette île était beaucoup trop petite pour une balade de la journée, aussi cette fois encore, de longues pauses contemplatives nous ont permis de tuer le temps.

Nous sommes tombés sur une vielle tombe indigène. Elle n’est pas datée, mais son contenu est conservé, si vous tenez absolument à le voir c’est : ici.

Nous avons aussi eu le temps d’observer un phoque, attendant qu’il remonte (5 minutes environ).

Pour terminer, et sans doute ce qu’il y avait de plus intéressant dans cette balade : ce reste d’habitation groenlandaise en tourbe. Cet habitat était encore utilisé au milieu du XXe siècle. On accédait aux maisons par un étroit corridor en pente qui assurait l’isolation. Bien que petites et très basses de plafond, ces demeures étaient aménagées en pièces individuelles.

Le lendemain nous avons enfin pu effectuer la plus belle excursion au programme de ce voyage, consistant à traverser entièrement le fjord Sermilik pour gagner, sur l’autre versant, le fjord Petersen et ainsi s’approcher de la calotte glaciaire et de ses langues glaciaires vêlant des icebergs. Cette balade magnifique était très redoutée de notre pilote Michel qui craignait d’être pris au piège des glaces pendant la journée. Mais on nous a expliqué que ce jour là, la météo des glaces était favorable. Il semble quand même que cette escapade ait fait l’objet d’âpres négociations entre le guide et le pilote.

Et en ce qui me concerne, je n’ai pas eu trop de chance ce jour là. Car mon appareil photo réflex est tombé en panne au bout d’une heure de bateau environ. Panne irréparable, sans doute de l’obsolescence programmée ; je possédais cet appareil Pentax depuis sept ans. J’avais emporté un second appareil plus petit, mais ce dernier était resté au camp. Pour le reste de la journée, je n’ai donc pris aucune photo : celles présentées ici m’ont été communiquées par C. David, qui fut la seule de ce groupe à bien vouloir me faire parvenir ses clichés : qu’elle en soit remerciée (je lui dois aussi, d’ailleurs, quelques judicieux conseils en matière de technique photographique).

Les photos (encore de mon cru) des icebergs aperçus pendant la navigation.

Il y avait encore de très beaux reflets pendant cette traversée ; et le fait que le ciel soit ce jour-là voilé rendait l’ambiance encore plus particulière.

L’entrée du fjord Petersen et l’approche de la calotte glaciaire. Les glaciers au fond s’appellent respectivement Brückner (rien à voir avec Anton) et Heim.

C’est ici que mon Pentax K10D a rendu l’âme ! Je passe donc aux photos de Corinne, aux couleurs incontestablement plus claquantes que les miennes… Et ce grâce à l’utilisation d’un polarisant (ce que je ne faisais pas encore à l’époque), et peut-être aussi au prix d’une certaine dose de retouche informatique à laquelle en général je me refuse.

Nous avons débarqué à mi-profondeur du fjord Petersen, au terme d’une navigation assez difficile car les icebergs étaient nombreux. Le débarquement sur des dalles de granit inclinées était aussi un peu délicat. Notre pilote est resté sur son embarcation (qu’il a éloignée du rivage) pendant tout le temps qu’ont duré notre petite balade et notre pique-nique.

Ici le lieu du débarquement. Juste retour des choses, c’est moi ai conseillé à Corinne l’usage du produit Hugin, excellent logiciel libre permettant de réaliser des panoramiques avec des appareils (en particulier les réflex) dépourvus de cette fonction.

Après une montée d’un quart d’heure à peine et qui devait constituer la totalité de la marche du jour, nous sommes arrivés à un magnifique point de vue sur les glaciers environnants.

Le glacier Hann est issu de la calotte groenlandaise. Sa langue descend jusqu’au fjord où elle vêle des icebergs.

Corinne a pris plusieurs photos du glacier au téléobjectif (nous ne nous en étions pas approchés davantage). J’ai quand même trouvé le lieu moins spectaculaire que le Perito Moreno que j’avais visité deux ans plus tôt (en faisant bien évidemment abstraction de la foule et des aménagements industriels que l’on trouve là-bas).

Également au téléobjectif, cette vue du fond du fjord et plus particulièrement de la cascade de glace du glacier Brückner. Il n’eût bien évidemment été question d’approcher de cette zone en bateau.

On terminera avec le Petersen par ce « gorillapode ». La photographe est assise au premier rang.

(Rédigeant cette page trois ans après le voyage, en 2017, il m’a fallu procéder à des déductions pour retrouver lequel sur la photo était le guide Jean-Louis — le plus à gauche).

J’ai sorti pour la dernière randonnée du séjour, l’appareil de secours que j’avais apporté ; un appareil Fujifilm 3D (on pourra consulter sur cette page quelques unes de mes photos en relief), mais de qualité fort médiocre. Il s’avère que ce jour a également été (et de loin) le plus maussade du séjour du point de vue de la météo. La pluie tombait à verse quand nous nous sommes levés, et j’étais tellement peu motivé que j’ai failli rester au camp (ce que j’aurais regretté). Le temps s’est heureusement dégagé dans le courant de l’après-midi.

La dernière balade concoctée par Jean-Louis consistait à approcher un glacier de l’île d’Angmassalik, et qui dominait notre camp. Il était toutefois nécessaire d’emprunter le bateau pour une courte traversée avant de démarrer, la présence d’un torrent impétueux rendant impossible l’accès au site à pied.

Nous avons débarqué dans le fjord d’Ârtâ, à un endroit où avait été bâti deux ans auparavant une cabane en bois destinée à l’accueil des touristes. Cabane solidement arrimée contre le vent mais… qui n’avait pas supporté le poids de la neige du premier hiver. Depuis cette ruine reste là, personne au village (et surtout pas celui qui l’avait construite) ne se sent obligé de venir en enlever les débris. Au Groenland comme nous l’a expliqué le guide, il n’y a pas de notion de propriété du terrain, du moins en dehors des villages. N’importe qui est libre d’aller construire une cabane n’importe où s’il en éprouve le besoin.

Le débarquement a été assez difficile : il fallait s’élever sur des dalles de très faible pente qui, d’ordinaire, ne soulèvent pas de difficulté particulière. Mais la pluie rendait ces dalles particulièrement glissantes et la progression des plus ardue. Trouver le passage offrant la meilleure adhérence (en fonction de la présence de lichen) relevait du casse-tête. J’ai vraiment cru que je n’arriverais pas à passer. Heureusement, le retour du beau temps fera suffisamment sécher les dalles pour nous épargner cette complication au retour.

Au cours de ce débarquement, nous avons également pu apercevoir quelques baleines dans le fjord. Je n’ai malheureusement pas pu les photographier, trop affairé que j’étais au maintien de mon équilibre. Jean-Louis a repéré les baleines au bruit caractéristique qu’elles émettent en expulsant de l’air. La chasse à la baleine se pratique de façon sporadique au Groenland (mais le village de Tiniteqilâq n’est pas équipé pour).

Le terrain est devenu plus facile après les premiers cent mètres de progression. La pluie a également cessé. Nous avons parcouru une assez longue distance à plat, au fond d’une vallée, découvrant au détour d’un rocher quelques traces de pas dont Jean-Louis a certifié qu’il s’agissait de celles de ses clients de l’année précédente : personne d’autre que lui ne vient paraît-il jusqu’ici. Ensuite, une dernière montée nous a permis de gagner un belvédère sur le glacier, d’où la vue laissait tout de même quelque peu à désirer.

Mais voici ce qu’était devenu le même point de vue une heure plus tard, à la fin de notre pique-nique. Comme j’ai pu l’écrire, le Groenland n’est pas l’Islande !

Venant ici chaque année avec un groupe de touristes, notre guide avait loisir de mesurer l’évolution du glacier. Prenant des repères et comparant ses clichés, il estimait le recul de l’ordre de quelques mètres par an. Il nous montrait également, sur le terrain et en fonction de la poussière recouvrant le sol, quelles zones étaient encore sous la glace quelques années auparavant. Mais n’est-ce pas, l’observation est une chose, la théorie réchauffiste une autre, a fortiori répétée à tue-tête par des médias sous influence.

Nous nous approchons maintenant du front du glacier.

Observation d’une grotte et d’un cañon sous-glaciaire en passe d’être dégagé (retenu du cours de glaciologie prodigué par Jean-Louis : les torrents creusent parfois sous la glace des cañons demeurant visibles après la disparition du glacier ; il en existe des exemples dans le Vercors).

En s’éloignant du glacier, là aussi sur une zone autrefois entièrement recouverte. Le beau temps est maintenant revenu.

Le dernier jour de voyage a débuté par un lever à 5h30 suivi de deux heures de trajet en bateau, afin de regagner l’aéroport de Kulusuk. L’occasion de prendre mes derniers clichés des paysages groenlandais.

Pour accoster l’île de Kulusuk, le pilote n’avait pas le droit à l’erreur : l’échec pour franchir l’amas de glace aurait provoqué l’impossibilité de prendre notre avion, notre blocage au Groenland pour une durée indéterminée, nonobstant un surcoût certain pour l’agence (ou peut-être pour l’assurance). Mais en s’approchant de l’île, le brouillard s’est soudainement installé tandis que les icebergs se densifiaient dangereusement. Michel a sorti son GPS et nous avons navigué au ras de la côte ; tout s’est finalement bien passé, mais nous n’avons pas traîné. C’est tout juste si nous avons pu faire nos adieux à Jean-Louis qui ne repartait pas en Islande avec nous.

Nous nous sommes ensuite débrouillés seuls pour transporter nos deux quintaux de bagages sur le petit kilomètre nous séparant de l’aéroport ; puis pour effectuer les formalités d’embarquement. L’aérogare était (fortement) chauffée, ce qui procure une très étrange sensation après dix jours passés dans la froidure. J’ai pu trouver à la boutique de l’aéroport une carte détaillée de la région, c’est elle que j’ai en partie utilisée pour cartographier ce site (et pour déterminer certains noms de lieux). Malgré nos craintes en raison de la couverture nuageuse, le vol à vue n’a pas été annulé.

Cette fois-ci et contrairement à l’aller, aucune surprise ne nous attendait à Reykjavík : pluie battante, à l’instar de ce que j’avais pu connaître pendant la plus grande partie de mon voyage dans ce pays en 1995. C’est, avec le coût de la vie locale, le petit détail qu’ont l’air d’avoir oublié les Islandais dans leur ambition de faire de leur île une destination touristique majeure. Nous avons débarqué en ville où nous avions toute une après-midi à « tuer » avant le vol international du soir. Pas de chambre d’hôtel où nous aurions pu nous rafraîchir, c’eût été beaucoup trop onéreux. Il ne me semble pas que j’avais visité la ville de Reykjavík en 1995 : pas sûr que j’y aie perdu grand chose. En tout cas, cette escale prolongée m’aura donné l’occasion de me rattraper.

Donc pour commencer, repas dans un fast-food du centre piétonnier de la ville (on ne saurait parler de centre historique). Un lieu fréquenté non par les touristes mais par la jeunesse du pays, jeunesse à 100 % autochtone, blonde aux yeux bleus. Car l’Islande est un pays béni, à l’abri de toute immigration, en particulier musulmane. Ceci expliquant peut-être cela, c’est aussi l’un des rares pays d’Europe où démocratie n’est pas un vain mot ; en Islande quand le peuple dit non, c’est non (même les Suisses qui longtemps ont aussi jouï de semblable privilège sont lentement mais sûrement en train de le perdre).

Que faire ensuite à Reykjavík ? Aller là où se précipitent tous les touristes, bloqués dans ville en attente d’un avion : à savoir l’église Hallgrímskirkja. Ce nom, qu’on ne saurait saisir sur ordinateur sans recours au copier-coller, désigne la principale église luthérienne évangélique de la ville. Œuvre de l’architecte islandais Guðjón Samúelsson et entièrement en béton, elle fut achevée en 1986 : comme monument historique on fait mieux ! L’architecture rappelle les orgues basaltiques fréquents en Islande. Il s’agissait jusqu’à une date récente du plus haut bâtiment du pays.

L’intérieur de ladite église, très austère à l’image de la religion luthérienne. On y donne paraît-il des concerts d’orgue.

Notre périple nous a ensuite conduits sur le port. On y trouve notamment cette sculpture moderne stylisant un drakkar : Sólfar, le voyageur du soleil. Le monument le plus photographié de Reykjavík, faute de grives on mange des merles.

Également sur le port, et bien qu’il s’agisse d’un emplacement pour le moins étrange, l’Opéra, ou plus précisément la salle de concert, Tónlistar — og ráðstefnuhúsið í Reykjavík (ou encore Harpa). Là on est dans le contemporain, 2011, et le résultat est horrible. Comme à chaque fois que je visite une ville d’un pays de culture européenne (la dernière fois à Tbilissi en 2017), je jette un œil sur la programmation lyrique ; et presque toujours je suis amèrement déçu ; au mieux une unique représentation lyrique par saison (toujours au plus primaire concernant le choix du répertoire, Carmen ou la Traviata par exemple), au pire un vague concert symphonique en alternance avec une flopée de spectacles de variétés. Et à chaque fois, je me dis que ce n’est pas ici qu’on peut espérer entendre la Tétralogie, et que, même avec Hidalgo, à Paris je ne suis pas si mal.