Ici Paris occupé (par les Américains)

Latitude : 48°52′0,00″ N

Longitude : 2°19′60,00″ E

Altitude : 0 m

Date : 1er décembre 2024

Ici Paris opprimé par Macron

Latitude : 48°52′0,00″ N

Longitude : 2°19′60,00″ E

Altitude : 0 m

Date : 1er décembre 2024

Les voies ferrées coupant la ville de Catane de la mer (1er août 2020)

La cathédrale Saint-Barthélémy de Lipari, le 4 août 2020

Miniature du Stromboli dans l’église du village, le 5 août 2020

Descente de l’Etna en télécabine, le 7 août 2020

Îles Éoliennes, les flammes de Vulcain

Voyager en ce « covidique » été 2020 a représenté un défi de taille. La liberté de nouveau concédée par les autorités après ce calamiteux confinement n’était en effet que toute relative, entre les formalités sanitaires requises pour s’y rendre par de nombreux pays et les injonctions de l’infâme Castaner de rester en France. Injonctions aux relents totalitaires qui n’étaient pas sans me rappeler un évènement politique de mon enfance qui m’a profondément marqué mais dont je semble être quasiment le seul à me souvenir : le tournant de la rigueur de 1983 lorsque la Mitterrandie, à la suite du désastre économique induit par la politique démagogique et irresponsable qu’elle avait menée, n’avait rien trouvé de mieux que de (tenter de) nous interdire de voyager à l’étranger. Autre temps, autre cause, mais mêmes réflexes : pour les élites soixante-huitardes, empêcher le bas peuple d’aller voir ce qui se passe ailleurs semble comme une seconde nature. Du reste, après le restez chez vous du confinement, ce restez chez vous à peine élargi constituait la suite logique avant qu’un nouveau confinement ne vînt nous ramener à la case départ.

Passer outre l’oukase de Castaner constituant donc pour moi une puissante motivation, j’ai épluché le catalogue Allibert pour dénicher un départ assuré, et qui puisse me convenir. Les circonstances ne me permettant guère d’aller très loin, j’ai recherché une destination en Europe — j’avais fort heureusement réussi à traverser les mers assez récemment, me rendant avec succès et juste avant la crise, au Guatémala. Voyage en Europe donc, mais de préférence tout de même en avion (histoire de contrecarrer les élucubrations délirantes des écolos pour ce « monde d’après », et aussi Castaner, toujours lui, qui avait tenté sans succès d’empêcher la réouverture de l’aéroport d’Orly ; histoire aussi de soutenir un peu Air France qui en a bien besoin).

Tout cela souligne combien les raisons qui m’ont conduit à choisir de voyage… n’ont guère de rapport avec la destination. J’ai finalement opté pour ce séjour d’une semaine dans les îles Éoliennes au nord de la Sicile, avec un final sur l’Etna, un programme que j’avais en réalité… déjà effectué à plus de 90 %. En l’occurrence, tant pour les îles que l’Etna, je les avais tous visités avec mes parents dans mon enfance, au cours des étés 1979 et 1982. Des voyages qui m’avaient toutefois laissé un regret, puisqu’avait justement manqué le clou du spectacle, le Stromboli et son activité éruptive permanente (manque il est vrai par la suite comblé par la visite du Yasur au Vanuatu, autre volcan de type strombolien encore plus spectaculaire que son modèle). En ce qui concerne le Stromboli du reste, je savais depuis plusieurs années que la forte activité du volcan interdisait dorénavant son ascension et qu’il fallait se contenter d’observer le spectacle depuis le bas ; mais c’est toujours mieux que rien.

Départ donc tôt le matin le 1er août 2020. La crise sanitaire en a encore rajouté aux formalités aéroportuaires, entre l’obligation de présenter son billet dès l’entrée dans l’aérogare, la caméra thermique (dont on peut mettre en doute l’efficacité), le masque bien évidemment obligatoire pendant toute l’attente ainsi que pendant le vol (pendant lequel il est de surcroît interdit de se déplacer) ; sans compter les équipements modernes de la toute nouvelle aérogare d’Orly 3 où tout est « automatisé », ce qui conduit à demander au passager le travail précédemment dévolu à une hôtesse d’accueil (impression de la carte d’embarquement et du ticket bagage, dépose du bagage sur le tapis… et si l’on se trompe c’est tant pis !)

Le vol pour Catane dure 2h30 ; le ciel était assez dégagé, j’ai pu apercevoir pendant le vol, la ville de Genève, le mont Blanc, les îles Éoliennes puis l’Etna. Par contre une fois débarqué, j’ai mis du temps à trouver la personne chargée de nous accueillir. Il y avait bien des randonneurs français qui attendaient dans le hall, mais ils faisaient partie d’un groupe Terdav. J’ai finalement compris qu’à cause du Covid la personne ne pouvait sans doute pas entrer et attendait dehors. À l’extérieur il y avait beaucoup de monde, mais personne avec une pancarte. J’ai finalement croisé mes compagnons qui attendaient en ordre dispersé, tout aussi désemparés que moi ; c’est l’une des participantes qui a finalement trouvé la préposée, laquelle n’arborait aucune pancarte facilitant son identification.

Nous avons ensuite passé la journée à Catane : le guide ne devait en effet nous rejoindre qu’en soirée. Nous avons parcouru la ville en groupe, suivant le parcours d’un dépliant touristique. Nous n’aurons sans doute pas effectué la visite au mieux, mais ce n’est pas si grave. Il est à noter que je n’avais pas visité Catane au cours de mes séjours de jeunesse ; la ville, moins touristique et moins intéressante que Palerme (et encore moins que Syracuse), n’est toutefois pas totalement dénuée d’intérêt.

Nous avons quitté notre hôtel à pied : ce dernier était situé non loin du centre, mais dans un quartier assez malfamé, non loin de la gare. En soirée, des prostituées attendaient le client sur le boulevard voisin. La mer était toute proche, mais son accès était totalement barré par les voies ferrées (la côte à cet endroit est de toutes façons rocheuse).

Nous sommes rapidement arrivés à la Piazza del Duomo, qui comme son nom l’indique se trouve devant la cathédrale. La fontaine surmontée d’un éléphant qui s’y trouve est l’emblème de la ville.

Je n’ai pas pu entrer dans la cathédrale de Catane (la cathédrale Saint-Agathe) qui pour une obscure raison s’est trouvée fermée les deux fois où nous sommes passés devant (une participante du groupe avait toutefois réussi à la visiter avant nous). Cet édifice de style baroque date pour sa plus grande part du XVIIIe siècle, il fut reconstruit après le séisme qui ravagea la ville en 1693. La cathédrale renferme le tombeau d’une célébrité de Catane, le compositeur Vincenzo Bellini.

La via Etnea, le grand axe nord-sud de Catane, avec le volcan éponyme en arrière-plan.

Ce fort médiéval est l’œuvre des Normands, bâti au XIIIe siècle. Une occasion d’évoquer très brièvement l’histoire de la Sicile, soumise à des occupations successives : après l’Antiquité grecque puis romaine, il y eut les Byzantins, les Arabes au IXe siècle, puis donc les Normands à partir du XIe. L’île fut ensuite une possession espagnole entre le XVIe et le XVIIIe siècle, avant de rejoindre l’Italie unifiée. Ce fort qui date donc de la période normande, avait édifié en bord de mer ; mais il est désormais à l’intérieur des terres, la coulée de lave de 1669 ayant éloigné le rivage.

On trouve pas mal d’antiquités au cœur de Catane, à commencer par ce théâtre romain. L’entrée est dissimulée entre deux immeubles, et nous n’avons malheureusement pas réussi à la trouver, bien qu’ayant effectué trois quarts de tour du monument (mais je n’ai pas réussi à convaincre mes compagnons de terminer la boucle). C’est vraiment dommage, car les gradins sont remarquables. J’ai joint une photo de Wikipedia.

Suite de nos pérégrinations à Catane. D’abord l’église Saint-François d’Assise, puis la via Antonino di Sangiuliano.

Autre antiquité, l’amphithéâtre romain dont les restes sont visibles place Stesicoro. Seule une petite portion de l’édifice a été fouillée, le reste demeurant enfoui sous des bâtiments.

Immeubles XIXe sur la via Etnea :

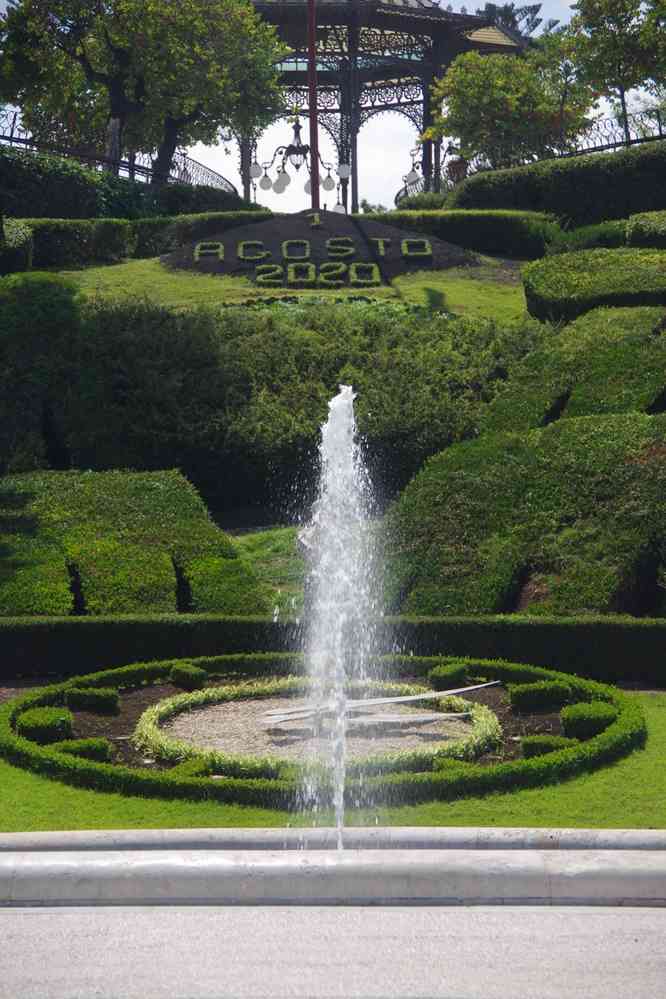

Nous sommes ensuite entrés dans le parc Bellini, parc urbain datant de la fin du XIXe siècle, un peu à l’écart par rapport au centre. On notera la date du jour dans le massif de fleurs, laquelle doit de fait être changée chaque nuit.

(Dernières pérégrinations dans la ville :)

Nous sommes finalement rentrés à l’hôtel où nous avons enfin rencontré notre guide, à 19 h. Alessandro, la cinquantaine passée, exerce la profession de guide depuis plus de 20 ans, plus particulièrement sur les volcans (îles Éoliennes et Etna), et le plus souvent avec des groupes français. Ce millésime 2020 constitue bien évidemment un coup d’arrêt terrible pour toute sa profession : nous étions son premier groupe de l’année (et peut-être bien aussi le dernier), c’est dire s’il attendait notre arrivée avec impatience !

Départ le lendemain après un petit déjeuner matinal dans un café des environs : la législation post-covidique interdit en effet aux hôtels de servir des petits déjeuners sous forme de buffet (nous en avons tout de même eu un au cours du voyage). Ensuite, place dans deux minibus direction Milazzo, bien évidemment tout le monde masqué, avec de surcroît l’obligation de placer nos sacs à l’arrière. Ça aussi c’est lié au Covid, même si je n’ai pas bien compris le rapport. J’ai pris ces deux (mauvaises) photos sur l’autoroute, c’était en effet la première fois depuis une bonne trentaine d’années que je retrouvais cette ambiance si particulière des autoroutes italiennes, avec cette succession quasi ininterrompue de viaducs et de tunnels, la circulation dense, la quasi absence de bande d’arrêt d’urgence, les limitations de vitesse respectées à la mode italienne, les voies d’entrée/sortie ramassées là où il est possible de les mettre, les area servizio arborant le dragon de la marque Agip…

La seconde photo ci-dessus laisse apercevoir le détroit de Messine, que nous avons longé sans bien évidemment le traverser. Il semble bien que le projet d’ouvrage d’art au-dessus du détroit qui avait été un temps celui de Berlusconi, ait été définitivement jeté aux oubliettes. Ce qui n’empêche pas de très gros travaux routiers d’être mis en œuvre, en particulier dans la section débutant juste après Messine : suite à l’effondrement du viaduc Morandi près en Gênes en 2018, les Italiens se sont aperçus qu’une grande partie de leurs autoroutes avaient besoin d’une sérieuse révision. Du coup, c’est carrément une nouvelle autoroute qui est en train d’être bâtie à quelques centaines de mètres de la première, avec de nouveaux viaducs et de nouveaux tunnels. Les anciens et les nouveaux ouvrages d’art forment par endroit un enchevêtrement des plus alambiqués, même si, j’imagine, les anciens ponts sont voués à être démolis à la fin des travaux.

Nous avons finalement quitté à la hauteur de Milazzo, principal port d’embarquement pour les îles Éoliennes, situé à l’extrémité d’une presqu’île. La ville surmontée d’une spectaculaire citadelle ne manque pas de cachet, mais elle est peu visitée des touristes (tout le monde embarque sans tarder pour les îles).

Nous avons attendu le prochain bateau dans un café (il a fallu traverser la rue avec nos gros sacs ce qui était un peu pénible). Puis nous embarquons, nous devons prendre place à l’intérieur car la terrasse est complète. Presque autant de monde que d’habitude à bord d’après notre guide, mais ce n’est pas la même clientèle : ce sont pour l’essentiel des Siciliens qui se rendent dans les îles pour la plage (étant donné que cette année il ne peuvent voyager à l’étranger). A contrario, il y a très peu de touristes étrangers. Il y a trois types de bateaux qui desservent les îles Éoliennes : les bateaux de passagers ordinaires, les hydroglisseurs (ou aliscaphes, aliscafi en italien), plus rapides, et enfin les transbordeurs (ferries), transportant également les véhicules, beaucoup plus gros et plutôt lents. Nous emprunterons les trois types d’embarcation au cours de ce voyage ; pour aujourd’hui il s’agit d’un bateau ordinaire. Le masque est bien évidemment obligatoire à bord, du moins à l’intérieur, mais cette consigne est respectée à la mode italienne : de temps en temps passe un marin qui effectue un rappel à l’ordre, tout le monde remet alors son masque pour le retirer dès qu’il a le dos tourné. En extérieur l’usage du masque ne s’est pas (encore) imposé, il en est d’ailleurs de même dans les ruelles étroites de Lipari.

Nous avons débarqué dans la première île desservie, Vulcano. Nous avons pu déposer mes bagages dans les bureaux de la compagnie, derrière le point de vente des billets (arrangement à la sicilienne, j’imagine).

Ensuite, début de randonnée à 11 h, ce qui est quand même tardif. Pour ceux qui l’auraient oublié, en Sicile il fait chaud ! La canicule tous les jours en quelque sorte, pas besoin pour cela de réchauffement climatique réel ou supposé (nonobstant la foi dogmatique de certains au sujet son origine anthropique). Les italiens randonnent peu, c’est d’ailleurs un point qui les différencie grandement des Français. La plupart viennent dans les îles pour les plages, sans visiter les volcans. Et quand ils le font, il partent tôt le matin pour être rentrés à l’heure chaude. Donc quand nous avons démarré, il n’y avait déjà presque plus personne sur le volcan, nous croisions les derniers marcheurs qui redescendaient du cratère. Juste à temps pour un furtif coup d’œil sur les jeunes randonneuses italiennes qui ont la charmante habitude de marcher en soutien-gorge.

La montée à Vulcano n’est pas difficile si l’on fait abstraction de la chaleur : 380 m de dénivelé, un sentier bien marqué et pas très raide. Sans compter un paysage magnifique.

L’île semble s’être urbanisée depuis mon dernier passage en 1979 (ce qui n’est guère étonnant). Le cône volcanique secondaire de l’île s’appelle Vulcanello, il est apparu dans l’Antiquité. Les montagnes en arrière-plan à gauche de la photo constituent l’île de Lipari ; au fond à droite, on aperçoit celle de Panarea.

Quant au Vulcano lui-même (dont le nom rappelons-le, est à l’origine du mot volcan, les anciens y situaient l’antre du dieu Vulcain), il s’agit d’un volcan explosif dont la dernière éruption remonte à 1886.

Nous avons effectué le cratère dans le sens horaire. Les champs de soufre n’ont pas bougé depuis 1979, il est toujours possible d’en ramasser des petits morceaux, assez bien agglomérés, en évitant de les mettre dans la poche d’un vêtement. Soit dit en passant, j’ai rarement vu de par le monde du soufre aussi compact que celui de Vulcano (exception faite du Kawa Ijen, mais je n’ai pas pu accéder à son champ de soufre). Les fumerolles par contre ont nettement diminué en intensité. J’avais emporté un chèche pour me protéger des gaz, mais il n’a pas véritablement été utile. Il faut par contre faire attention à ses chaussures lorsqu’on traverse le champ de soufre.

On accède ensuite au sommet du volcan qui domine le cratère, à 385 m (on notera qu’il ne s’agit pas du point culminant de l’île). Le volcan est situé au centre d’une ancienne caldeira dont les restes sont bien visibles. La vue porte sur l’ensemble des îles Éoliennes, d’Alicudi et Filicudi vers l’ouest (îles où je ne me suis jamais rendu et ce ne sera pas pour cette fois ci) jusqu’à Panaera puis Stromboli au nord-est.

Après le tour de cratère, descente rapide par un raccourci dans la cendre. Un épisode ludique auquel je n’avais eu droit avec mes parents en 1979.

De retour au port, déjeuner au restaurant, assez tardif. Salade puis granita, j’ai découvert à cette occasion qu’il s’agissait d’une spécialité sicilienne. Le guide à qui j’ai objecté qu’on en trouvait dans toute l’Italie, a exprimé son mépris quant à ces succédanés qu’on consomme dans la botte. La granita se vend avec toutes sortes de parfums, mais le conservateur que je suis s’en est tenu, et ce tout au long du voyage, au traditionnel citron.

Près du port de Vulcano se trouvent des sources sulfureuses : il est possible d’aller se baigner dans la boue, mais c’est payant. Il y a aussi du dégazage dans l’eau, la plage la plus proche permet de se baigner (gratuitement) au milieu des bulles.

J’ai toutefois préféré me baigner sur l’autre plage, celle donnant sur la côte occidentale de l’île. Plage sans doute plus typique, exclusivement fréquentée par des Italiens qu’il n’est pas inintéressant d’observer. Une part importante de leur vie sociale se déroule sur la plage.

En fin d’après-midi, traversée pour Lipari effectuée sur un tout petit bateau (à peine plus gros qu’un bâteau de pêche). Nous avons notamment pu observer ces deux rochers caractéristiques qui se trouvent dans le détroit séparant les deux îles et qui se nomment respectivement Pietra Menalda et Pietralunga. J’ai par contre oublié ce que le guide a raconté à leur sujet.

Nous avons accosté à Lipari sur le vieux port (avec une église se le quai), Marina Corta : ce n’est pas à cet endroit qu’arrivent les hydroglisseurs et les transbordeurs.

Il a fallu ensuite gagner l’hôtel à pied en parcourant plusieurs ruelles de ma ville : sûrement pas l’épisode le plus agréable du voyage, pour moi qui n’étais pas équipé de valise à roulettes. Fort heureusement quand nous repartirons (il est vrai du nouveau port, plus éloigné), l’hôtel fera transporter nos bagages jusqu’à l’embarcadère. Dîner ensuite sur la principale artère de Lipari, le cours Victor-Emmanuel II, sur lequel il va sans dire que le masque n’est pas l’accessoire le plus universellement porté par les passants (par contre à l’intérieur des boutiques et des restaurant les clients s’exécutent bon gré mal gré, le gérant risquant la fermeture administrative si la consigne n’est pas respectée).

La journée suivante a été consacrée à l’île de Salina et à l’ascension de son point culminant, le volcan Fossa delle Felci (963 m). Il s’agit d’un volcan éteint, que j’eus l’heur de gravir avec mes parents en 1982, me laissant le souvenir d’une ascension éprouvante. Les conditions seront fort heureusement moins dures cette fois-ci ; il s’agit néanmoins de la plus longue balade du séjour.

Salina est dominée non pas par un volcan, mais deux (d’où le nom de Didyma qu’elle portait dans l’Antiquité, du grec Δίδυμοι qui signifie les jumeaux). L’autre volcan, le Monte dei Porri, est un peu moins haut (860 m) mais son ascension est paraît-il encore plus éprouvante. Chaque année une course d’endurance est d’ailleurs organisée qui effectue l’ascension des deux volcans.

Le nom actuel de l’île provient de salines situées au nord-ouest de l’île, lesquelles ne sont plus exploitées et que pas plus que la dernière fois je ne visiterai cette fois-ci. L’île possède une particularité administrative unique dans les éoliennes : elle ne dépend pas de la commune de Lipari mais est au contraire divisée en trois communes.

Nous avons quitté l’hôtel à 7 h et n’avons pas traîné. Covid aidant, l’hôtel ne servait pas de petit déjeuner, nous avons dû nous faire servir dans un bistrot à l’heure même de son ouverture (et c’était assez frugal). Ensuite, direction le nouveau port pour embarquer sur l’hydroglisseur. Traversée assez brève, non pas pour Santa Marina sur la côte est qui est le port principal de l’île où débarquent la plupart des touristes, mais Rinella, petit village situé au sud de l’île. De Rinella démarre en effet un bus qui dessert les villages de l’intérieur de l’île. En l’empruntant jusqu’au col situé à 300 m d’altitude, nous économiserions autant en dénivelé et, avantage non négligeable, nous attaquerions la montée par le versant ombragé. Un grain de sel a tout de même failli compromettre cette organisation : le retard du bateau. Un quart d’heure à peine, mais suffisant en théorie pour nous faire rater le bus (le seul de la journée). Fort heureusement le guide qui connaissait fort bien une commerçante de Rinella, Patrizia, à qui il avait d’ailleurs acheté nos pique-niques, lui a téléphoné pour qu’elle demande au chauffeur de nous attendre.

Le trajet en bus a duré une petite demi-heure. Nous avons avant de démarrer la randonnée visité une église du XVIIe siècle (malheureusement en restauration), la Madonna del Terzito. Cette église est un lieu de pèlerinage, elle est bâtie à l’endroit où vécut un ermite au Ve siècle qui fut persécuté par les Romains. J’ai peu retenu les explications d’Alessandro au sujet de cette église, on trouvera des informations (en italien, mais Google peut traduire) sur ce site.

La montée a démarré derrière l’église. Les versants assez abrupts des deux volcans de l’île n’ont pas toujours été comme ils le sont actuellement, recouverts de forêts. Ainsi à la fin du XIXe siècle et au début du XXe, ces pentes étaient aménagées en terrasses jusqu’aux sommets, terrasses sur lesquelles était cultivée la ligne. C’est qu’à cette époque le Phylloxéra avait décimé les grands vignobles européens, mais épargnait pour un temps les vignes insulaires. Cultiver la vigne sur ces terrasses était un travail harassant, d’autant plus difficile que les plants étaient situés en hauteur. De fait, les plus riches cultivaient le bas tandis que les pauvres devaient se contenter des sommets. Cette activité a duré une vingtaine d’années avant que le parasite n’atteigne l’île ; la population de Salina, à l’époque le triple de ce qu’elle est aujourd’hui, a brutalement chuté par l’émigration massive des habitants en Australie.

La culture de la vigne existe néanmoins toujours à Salina (ainsi la tenace odeur de soufre que nous avons pu ressentir derrière l’église, n’était pas due à un volcan mais au traitement des vignes !). L’île produit également des câpres qui sont très réputés.

Nous avons donc comme je l’ai dit grimpé sur le versant ombragé, sur un sentier aménagé en marches d’escalier. Il faisait tout de même assez chaud. Dans les zones ensoleillées les cigales s’en donnaient d’ailleurs à cœur joie (c’est la seule île sur laquelle nous les avons entendues). Nous avons à plusieurs reprises coupé la route forestière, désormais interdite à la circulation. Nous sommes ensuite arrivés sur la crête, où un sentier coupe-feu est périodiquement nettoyé des fougères qui le colonisent (ce qui est nécessaire sans doute, mais dommage). On peut apercevoir vers le nord-est et malgré la brume, les îles de Panarea et de Stromboli. L’activité de ce dernier est même perceptible.

Le guide nous a également évoqué l’activité volcanique sous-marine de la région. Plusieurs volcans sous-marins constituent une menace pour les côtes de la mer Tyrrhénienne, le plus important d’entre eux étant le Marsili, de taille comparable à l’Etna. Émergeant d’un fond océanique à 3000 mètres de profondeur, son sommet est situé à seulement 450 mètres sous la surface. On notera que le Stromboli est également un volcan de taille comparable, puisque situé sur un fond marin à 2000 m, sa partie émergée (926 m) constitue le dernier tiers de sa hauteur.

Arrivée au sommet : on aperçoit derrière les deux îles Éoliennes les plus occidentales et les moins connues, Alicudi (invisible sur mes photos) et Filicudi. Le cratère du Fossa delle Felci est égueulé : cette particularité m’avait déjà frappé en 1982.

Nous avons ensuite entamé la descente : d’abord par la crête au milieu de fougères rescapées, puis par un sentier direct assez raide. Ce sentier rejoint normalement Rinella, mais notre guide a préféré obliquer par la route forestière pour reprendre en partie l’itinéraire de l’aller.

Une fois regagnée l’église, retour à Rinella non pas en bus (il n’y en a pas l’après-midi), mais par la route, empruntant toutefois un itinéraire plus direct et plus calme que celui suivi par le bus le matin. Il fait bien chaud, les cigales s’en donnent à cœur joie. Par contre, peu de monde sur la route à cette heure (seuls circulent les chiens et les Français, comme le dit paraît-il un proverbe italien). Quelques bougainvillées assez photogéniques.

Ces véhicules italiens à trois roues, n’étaient pas sans évoquer mon encore assez récent voyage au Guatémala et les tuk-tuks du lac Atitlán :

Je n’avais plus d’eau depuis un petit bout de temps, sans oser en faire la publicité à notre guide. La boutique de Patrizia était fort heureusement ouverte, mais il a fallu faire la queue (derrière le reste du groupe !), un seul à la fois dans la boutique à cause du Covid ; sans doute le moment le plus éprouvant de la journée. Ensuite, il ne restait pas tant de temps que cela avant le bateau, juste assez pour une granita, ou encore un bain. Certains ont fait les deux mais il fallait quand même courir. Je me suis contenté de la granita, excellente d’ailleurs.

Retour à Lipari par le transbordeur, histoire d’avoir emprunté au cours de voyage, chaque type possible de bateau. Navigation évidemment assez lente, nous avons gagné le salon pour une sieste qui a duré toute la traversée. Je n’ai plus l’âge de « visiter les bateaux » comme je le faisais dans ma jeunesse sitôt chaque embarquement, mais ce genre de circonstance (sommes toutes assez rare) me remémore systématiquement cet émouvant souvenir.

En soirée, nous avons dîné sur le vieux port de Lipari dans un restaurant végétarien tenu par une Française. Un truc pour bobos qui a ravi la quasi-totalité du groupe, sauf moi (je n’en ai pipé mot). Je me suis ensuite baladé seul sur les quais du port et pris quelques photos des lieux (ce qui n’est pas facile, à moins de bien maîtriser certaines techniques photographiques ce qui n’est pas mon cas). Je suis aussi entré dans l’église Saint-Bartholomée, ce n’est pas celle qui est construite sur le quai.

La journée suivante a été consacrée à la visite de l’île de Lipari sur laquelle nous logions. Pas de bateau donc, nous avons utilisé les bus publics. Après un lever plus tardif que la veille et un petit déjeuner au même endroit, nous avons gagné le village de Porticello. Ci-dessous un gros bloc d’obsidienne inséré dans le mur d’une villa lors de sa construction.

C’est à Porticello que se trouve l’ancienne carrière de pierre ponce, qui resta exploitée jusqu’en 2007. La pierre ponce était utilisée pour la construction, mais aussi pour délaver les blue-jeans. La pierre ponce de Lipari est particulièrement légère (elle flotte sur l’eau !). Exploitée depuis le XIXe siècle, très lucrative, la carrière a dû s’arrêter suite au classement de l’île par l’Unesco. Le propriétaire a tenté de poursuivre l’exploitation clandestinement, il aurait fini en prison. Les installations de la mine ont été abandonnées sur place sans « dépollution » (c’est de bonne guerre, à mon avis) et sont toujours visibles aujourd’hui. Et il sera toujours temps de les remettre en exploitation si jamais le Covid mettait un terme définitif au tourisme.

Autre richesse géologique de l’île, l’obsidienne (verre volcanique), très coupante, elle était beaucoup utilisée au néolithique car c’était la seule manière de fabriquer des objets tranchants. Elle n’a plus d’utilité aujourd’hui. L’obsidienne et la pierre ponce ont la même composition chimique (silice) et proviennent de la même éruption. Les volcans de Lipari sont aujourd’hui en sommeil mais étaient actifs il y a quelques siècles.

Nous avons emprunté le sentier jadis utilisé par les ouvriers exploitant la mine, lequel nous a conduits en haut de la paroi, d’où la vue est assez spectaculaire.

Le guide nous a aussi raconté ce qu’il appelle la « guerre des volcans », et qui concerne deux films en noir et blanc sortis respectivement en 1949 et 1950. Le premier, Stromboli, tourné par le cinéaste italien Roberto Rosselini, aurait dû être joué par l’actrice italienne Anna Magnani, alors compagne du réalisateur. Mais ce dernier rencontra la suédoise Ingrid Bergman dont il tomba amoureux, et qui remplaça Anna Magnani sur le tournage. Les amants s’étaient installés dans une petite maison du village de Stromboli, et il faut dire qu’Ingrid Bergman fit sensation dans l’île. À l’époque en effet les îles Éoliennes n’étaient pas encore touristiques, elles étaient reculées et difficilement accessibles, les habitants vivaient exclusivement de l’agriculture et de la pêche. Ils n’avait jamais vu une telle femme blonde aux yeux bleus, plus grande qu’eux de sucroît. Quant à Anna Magnani, elle était évidemment folle de rage contre Rosselini, mais elle réussit à se venger en participant au tournage d’un autre film. Ce dernier, Vulcano, a été tourné par William Dieterle dans l’île éponyme ainsi qu’à Lipari. On y aperçoit notamment le volcan ainsi que la carrière de pierre ponce en exploitation. J’ai pu grâce à la « licence globale » visionner ces deux films à mon retour de voyage ; et celui que j’ai préféré est Vulcano, que j’ai trouvé plus authentique. Critère qui déjà ne trompe pas, il est tourné en italien alors que Stromboli est en anglais, on se demande d’ailleurs bien pourquoi. Point commun entre ces deux films, la mise en scène d’une tradition sicilienne séculaire, la pêche au thon (mattanza) à l’aide d’un système de filets piégeant les scombridés et effectuée en commun par tous les pêcheurs de l’île. Mais alors que dans le film de Dieterle cette pêche est représentée pour ce qu’elle était, un simple moyen de subsistance et aussi une manne bienvenue pour contrer une misère bien réelle, celui de Rosselini adopte déjà l’insupportable posture angélique des futurs bobos, plus sensibles à la (très brève) souffrance des thons qu’à la pauvreté des villageois. Et il est probable que ce film ne soit pas pour rien dans l’interdiction de la mattanza en 2007. L’un des nombreux méfaits des écolos, interdiction qui comme celle de la chasse à courre ou celle de la corrida va toujours dans le sens d’un aplanissement des particularités locales au profit d’un monde uniforme et aseptisé, proie facile du mercantilisme sans limite dans un premier temps et de l’islamisme conquérant dans un second.

Nous sommes descendus de la carrière par un autre versant de la colline, via le village de Pomiciazzo. Nous avons trouvé sur notre passage un mémorial aux victimes de la carrière (que je n’ai pas photographié), avec une photographie de groupe des employés qui date de 1923. Le travail d’extraction de la pierre ponce était particulièrement éprouvant, il y a d’ailleurs une scène de Vulcano qui le montre (dans le film, même les femmes effectuent ce travail). Les ouvriers souffraient de la silicose, la maladie des mineurs.

Descente ensuite vers la mer, prélude à un après-midi balnéaire.

Nous avons ainsi gagné une plage uniquement accessible à pied et en bateau, la Spiaggia delle Papesca. Nous avons pique-niqué sur la terrasse d’un restaurant, moyennant la consommation d’un café (au fond sur la photo, les îles de Panarea et de Stromboli).

En fait la séance de plage n’a pas duré aussi longtemps que prévu, en raison de la présence de méduses. Pas de chance ! Il y avait d’ailleurs très peu de monde dans l’eau, un signe qui ne trompe pas. J’ai tout de même été me baigner, brièvement, je n’ai pas été piqué mais certains de mes compagnons l’ont été.

Nous avons ensuite quitté la plage en bateau (brève traversée jusqu’au bourg de Canneto) avant de regagner Lipari en bus. Le groupe s’est scindé, certains restant plus longtemps à Spiaggia delle Papesca, certains choisissant de se baigner à Canneto (où il n’y avait pas de méduses, semble-t-il) et enfin une troisième sous-groupe, dont je faisais partie, préférant prendre du temps pour visiter la citadelle de Lipari (acropole) et son musée.

Quelques photos de la ville haute (dont trois prises le matin même). Les remparts sont l’œuvre des Espagnols.

J’ai visité, seul, la cathédrale Saint-Barthélémy de Lipari (l’édifice semble toujours porter ce titre même s’il n’y a plus d’évêché). Très beau plafond baroque. À côté, le cloître d’époque normande n’est pas dénué d’intérêt non plus.

J’ai ensuite rejoint les autres dans le musée archéologique. Pas mal d’objets néolithique en obsidienne et de vases grecs décorés de scènes de la mythologie. À y réfléchir, il s’agit du seul « quart d’heure culturel » de tout ce voyage. Le musée de volcanologie qui nous aurait intéressés (pour certains du groupe, certainement beaucoup plus que l’archéologie), était par contre fermé, sans doute à cause du Covid. Évidemment, port du masque obligatoire pendant toutes ces visites.

Météo assez instable le jour suivant, avec une forte tendance orageuse et une mer assez agitée. Le guide était d’ailleurs assez inquiet quant à la réalisation du programme, car il arrive fréquemment que les vagues empêchent les bateaux d’accoster à Stromboli dont la jetée n’est pas abritée. Mais le capitaine du bateau a rassuré le guide : dans la mesure ce n’est pas le Sirocco qui souffle mais le vent du nord, l’accostage n’est pas exposé. De fait nous avons pu effectuer le programme normalement, sans toutefois échapper aux averses.

Pour cette journée donc, d’abord une escale dans l’île de Panarea assortie d’une petite marche dans le village. Puis, nouvelle traversée jusqu’à Stromboli et visite du volcan dans la soirée. La mer était finalement bien moins agitée qu’annoncé (et les craintes du guide concernant le mal de mer, à mon avis surfaites). Panarea, la première île que nous visitons, est la seule sur laquelle je ne m’étais jusqu’alors jamais rendu. Panarea, île volcanique comme toutes les îles Éoliennes, est une caldeira submergée vestige d’un cataclysme ancien, exactement comme Santorin. L’île elle-même constitue l’un des bords de la caldeira, et on trouve des rochers émergés qui en constituent l’autre bord. Le volcanisme est toujours actif, mais sous-marin : des bulles de gaz sulfuré jaillissent de la mer dans certains secteurs. Le risque d’une nouvelle éruption n’est d’ailleurs pas écarté, et sans doute plus difficile à anticiper du fait de la submersion du site.

L’île de Panarea est entièrement consacrée au tourisme de luxe. C’est d’ailleurs pour cette raison que nous n’y logeons pas, c’est hors de prix. Il n’y a pas de voitures dans l’île mais seulement des taxis électriques.

Nous avons laissé nos bagages sur le port sous une simple bâche (il paraît que cela ne craint pas) avant d’entamer la balade dans les rues de l’île. Nous avons tout d’abord gagné (et visité) l’église San Pietro.

La magnifique mosaïque visible sur le parvis de l’église est parait-il antique. Il est tout de même dans ce cas fort étonnant qu’elle ne soit pas mieux protégée (ne serait-ce par une simple vitre) et qu’on puisse la piétiner à loisir.

Nous nous éloignons ensuite progressivement du centre du bourg. Les ruelles sont étroites, bordées de murets qui rendent parfois périlleux le croisement avec les taxis électriques. L’île n’est pas grande et l’autre côte, plus accidentée, semble totalement sauvage. Nous ne nous y rendrons pas.

Après la traversée d’une plage de galets (sur laquelle quelques-uns d’entre nous se baigneront au retour en dépit du temps et du timing assez serré — moi je m’abstiendrai), nous gagnons l’objectif de cette balade qui est le site archéologique préhistorique de Punta Milazzese. Le sentier pour s’y rendre est un tout petit peu plus accidenté.

Je n’ai pas noté grand chose en ce qui concerne ce site, sinon qu’il était assez abondamment décrit dans le musée que nous avions visité la veille à Lipari.

De retour sur le port, nous y avons essuyé une belle averse… et il n’y avait aucun abri ! Certains ont tenté la terrasse (vaguement couverte) d’un café mais il n’y avait pas de place pour tout le monde. J’ai un temps essayé (en portant un masque !) la petite supérette mais il était visible que la tenancière n’appréciait pas trop que son établissement serve d’abri. De toutes façons, le bateau est arrivé avant la fin de l’averse et nous n’avons eu d’autre choix que de prendre l’eau.

Traversée pour Stromboli sans encombre, quoiqu’un peu plus longue et un peu plus agitée que la précédente. Au passage, nous avons pu apercevoir, de loin, Ginostra, village situé sur une pointe à l’ouest de Stromboli et dont je ne connaissais pas jusqu’ici l’existence. Ginostra est un village isolé, peu desservi par les bateaux et sans communication terrestre possible avec Stromboli (seul itinéraire en théorie praticable, le sommet du volcan, mais c’est périlleux et en ce moment interdit). Le Stromboli a explosé une fois pendant que nous contournions l’île.

Je ne reconnaissais pas les lieux au premier abord, le débarcadère ne me disait absolument rien. Une nouvelle jetée a en fait été construite depuis mon passage il y a presque 40 ans… Jetée sans doute plus abritée que la précédente mais, comme nous l’avons vu, pas totalement. Le village est lui aussi méconnaissable, je pense qu’il a triplé dans l’intervalle. Nous avions quitté Panaera sous la pluie, nous avons débarqué à Stromboli… sous la pluie ! Nouvelle averse donc, mais cette fois-ci nous avons pu nous abriter dans le local de vente des billets pour les bateaux.

Ayant passé au cours de mon enfance plusieurs étés dans des régions méditerranéennes, étés dont j’avais gardé le souvenir de chaleurs intenses, de soif et de soleil torride et perpétuel, je ne pouvais qu’être consterné par ces averses orageuses que nous avons trouvées dans les îles Éoliennes. Comment ne pas y voir en effet la preuve indiscutable que la météo est décidément détraquée, et que loin d’être une chimère, le « changement climatique » dont on nous rabat les oreilles à longueur de journée est bel et bien une réalité intangible. Ayant bien été forcé de prendre note de cette observation à rebours de ma conviction profonde, je n’ai pas été peu surpris à mon retour lorsque j’ai relu le cahier que j’avais noirci en 1982 (car oui malgré mon jeune âge à l’époque, 13 ans, je rédigeais déjà au jour le jour un journal de vacances). Que mes lecteurs en excusent le style quelque peu enfantin :

glissons sur les coussins d’air du bateau. Mais le ciel est orageux. Au-delà de Panarea,

la mer s’agite, et le bateau se transforme en bateau normal. La pluie tombe en masse,

la mer ressemble à de l’eau gazeuse.

Quand nous accostons à Stromboli, la pluie nous trempe complètement. Nous allons

à un abri où s’entassent cinquante personnes. Comme nous ne sommes pas en Loire-

Atlantique, la pluie cesse vite et le soleil brille vite. »

J’ai quand même été scotché ! Je n’avais pas le moindre souvenir d’avoir eu de la pluie dans les îles Éoliennes ! Bis repetita placent. Et pour ce qui est du réchauffement climatique…

Après avoir finalement gagné notre chambre d’hôtes pour un déjeuner tardif, l’après-midi a été consacrée au repos et à la sieste (et pour certains, au bain). Balade, en ce qui me concerne, dans les rues du village.

L’église recèle une étrange miniature du volcan qui ne paraît pas très catholique…

Balade aussi sur la côte. J’ai retrouvé la jetée sur laquelle j’avais débarqué en 1982 (et qui devait être exposée à tous les vents, plus encore que l’actuelle…)

En soirée était organisée la balade nocturne en direction du volcan. Il n’est plus possible de monter au sommet depuis les explosions de ces dernières années. On monte désormais à mi-hauteur jusqu’à un point permettant d’apercevoir le sommet (lequel est invisible depuis le village) et qui domine le Sciara del Fuoco, le vaste éboulis par lequel les éjectas du Stromboli tombent dans la mer (Sciara est un terme sicilien d’origine arabe qui signifie désert, comme Sahara).

Début de balade : nous avons fait un détour par la plage de galets de Piscità, assez caractéristique. L’île reste très fréquentée par les touristes, même en ces temps de pandémie, mais les touristes sont essentiellement des Italiens (voire des Siciliens) qui viennent uniquement pour la plage, souvent sans même monter au volcan. (Le guide nous a aussi montré la maison qui avait abrité l’idylle de Roberto Rosselini et d’Ingrid Bergman).

Ensuite la montée, laquelle n’est pas très longue. On aperçoit le sommet, puis le Sciara. Ce sentier très bien dallé n’est pas celui qui conduit au sommet du volcan (lequel est maintenant interdit).

Quelques petites explosions se sont produites pendant notre ascension. Le Stromboli était modérément actif.

Nous avons ensuite atteint la limite de la zone interdite et y avons fait halte pour attendre les explosions du volcan, tandis que le soleil se couchait. Une attente tout de même plus fructueuse que quelques mois auparavant au volcan Santiaguito (un épisode que je n’avais pas digéré, même si l’eau a coulé sous les ponts depuis…). Par contre, je n’ai pas réussi à prendre de photo acceptable de la projection des pierres incandescentes (sans pied et avec le vent c’est quasiment mission impossible). J’ai tout de même pu enregistrer ce petit film qui a le mérite d’exister.

Nous n’avons finalement pu voir que deux explosions, avant d’être chassés de l’endroit… par la pluie ! Tous les touristes présents ont décampé au même moment. Il ne s’agissait pourtant que d’une averse passagère. Ensuite nous sommes descendus en gore-tex et à la frontale, la mienne éclairait si peu que j’ai fini par me retrouver dans le noir. Une fois au village, nous nous sommes regroupés pour une halte dans un café.

Lever assez tard le lendemain et petit déjeuner (en terrasse) sous forme de buffet, la seule fois du voyage. Les règles anti-covid sont appliquées avec plus de souplesse à Stromboli. Avant de quitter définitivement les îles Éoliennes, une balade en mer, en canot pneumatique motorisé, avait été organisée afin d’admirer le volcan depuis le large.

Nous avons d’abord approché le Strombolicchio, ce rocher isolé aux parois très raide faisant face au village, et surmonté d’un phare. Il s’agit d’une ancienne cheminée volcanique (dike). Un escalier permet en théorie d’atteindre le phare, mais le débarquement est interdit (zone militaire) ; il eût du reste été difficilement envisageable car la mer restait assez agitée. Mes photos sont cadrées comme je l’ai pu.

Le guide nous a proposé de nous baigné depuis le hors-bord (du côté abrité du rocher), mais personne ne s’est montré tenté.

Ensuite nous nous sommes approchés du Sciara del Fuoco (pas trop évidemment, cette vidéo postée un an auparavant sur youtube incite quand même à la prudence !). Mais aucune explosion ne s’est produite pendant cette excursion.

De retour au port nous avions encore une heure à attendre avant de reprendre l’aliscaphe. Quelques ultimes photos de Stromboli.

Il n’y avait guère dans mon groupe de latinistes que l’inscription eût pu inspirer : Timete Deum et date illi honorem (craignez Dieu et donnez-lui gloire).

Pendant la traversée (trois heures de bateau) puis sur l’autoroute vers Catane :

Nous avons passé l’avant-dernière nuit et la dernière journée du voyage sur l’Etna : nuit au refuge Sapienza sur le flanc sud du volcan, à 1910 m mètres d’altitude, puis montée au cratère sommital le lendemain. Après notre installation au refuge Sapienza, en milieu d’après-midi, notre guide nous a accompagnés pour une excursion en direction de deux cônes monogéniques situés à proximité, les cratères Silvestri. Il s’agit de deux cratères très souvent visités des touristes car situés en bordure de route et en dehors de la zone d’accès restreint. Ils datent de 1892, et ont été baptisés en l’honneur d’un scientifique de l’université de Catane, Orazio Silvestri, qui avait étudié l’activité de l’Etna, et qui se trouve être le bisaïeul de notre guide Alessandro. L’un de ces deux cratères a été partiellement comblé par une coulée récente (2001), au cours d’une éruption qui a failli détruire le refuge Sapienza.

Nous sommes montés sur le cratère le plus élevé avant d’en effectuer le tour. Le guide nous a montré des traces blanches sur des morceaux de lave, de la silice provenant du sable marin (le magma traverse des couches de sable en remontant la cheminée volcanique). On trouve également des bombes volcaniques.

Nous sommes ensuite allés voir un tunnel de lave situé non loin du cratère. Les tunnels de lave constituent un danger pour les habitations, car ils permettent aux coulées de rester fluides et de se propager beaucoup plus loin. Apparemment lorsque l’on construit des barrages pour dévier une coulée de lave, un effet pervers possible est la formation d’un tunnel de lave.

Visite ensuite du second cratère, moins élevé, et vue sur les pentes inférieures de l’Etna.

Dîner au refuge : plat traditionnel italien avec des pâtes en entrée puis un plat de viande. J’aurais préféré la pizza qui était servie à la table voisine mais bon (c’est souvent comme ça dans les voyages Allibert).

Le lendemain donc, excursion au sommet de l’Etna qui était en supplément (90 €) : deux personnes du groupe ne l’ont pas faite, du coup Alessandro ne nous a pas non plus accompagnés. Le sommet de l’Etna est une zone d’accès contingenté, on y monte uniquement par le biais d’excursions organisées par le bureau des guides. Il faut s’inscrire à l’avance et bien connaître les modalités (beaucoup de voyageurs individuels n’y parviennent pas). Bien évidemment les excursions sont susceptibles d’être annulées, parfois au dernier moment, en fonction de l’activité volcanique. Lorsque j’étais monté au cratère ici il y a quarante ans (août 1979), l’organisation était déjà similaire (excursions organisées par le bureau des guides) mais les règles de sécurité devaient l’être un peu moins… Pour preuve, une explosion qui eut lieu trois semaines après tua neuf touristes. Ce sont à ce jour les derniers morts à l’Etna.

Environ deux cents personnes montent tout de même chaque jour au sommet, accompagnés par une dizaine de guides. Le guide local qui allait plus particulièrement s’occuper de notre groupe s’appelait Pietro, il parlait français et Alessandro le connaissait bien. Mais il se trouvait aussi être le chef de l’ensemble de l’organisation, il serait donc moins disponible, en particulier au début. La sortie à démarré dans une joyeuse et fort sicilienne pagaille : distribution tout d’abord d’un casque sommairement décovidé d’un coup de bombe à désinfectant ; puis, au lieu du télécabine par lequel nous aurions dû effectuer le début de la montée mais qui se trouvait en panne, montée en bus, puis en 4×4. Ces derniers nous ont conduits au lieu-dit la tour du Philosophe (en référence à Empédocle), à 2900 m. Là se trouvait un refuge, détruit en 1971 par une éruption, un cône volcanique se trouve maintenant à cet endroit. C’est aussi là que débute la zone restreinte. Les quatre cents derniers mètres seront effectués à pied.

Au moment de pénétrer dans la zone réservée, nous avons croisé un compatriote qui m’a vraiment donné honte de mon pays. Il s’agissait d’un père de famille qui s’était mis en tête de s’incruster dans notre groupe pour monter au sommet. Il y a vraiment des Français qui osent tout et c’est à cela qu’on les reconnaît. Vu que tout le monde portait un casque ce n’était évidemment pas discret. Le père, pas tout jeune, genre soixante-huitard attardé, faisait semblant de ne comprendre aucune langue et voulait passer en force, ignorant les remontrances de notre guide. Aux personnes de notre groupe voulant lui expliquer que c’était dangereux, surtout avec des enfants, le seul argument qui a fini par venir a été : « ce n’est pas dangereux, c’est mafieux ». Notre guide a commencé à s’énerver, mais il ne voulait rien entendre. Je craignais que notre propre excursion ne vienne à être annulée à cause de cet énergumène. Ce sont finalement ses propres enfants qui l’ont supplié et finalement convaincu de renoncer.

Nous avons entamé la montée vers le cône sommital, laissant sur notre droite le cratère sud-est, le plus actif (il y a actuellement cinq cratères dans la zone sommitale de l’Etna). On entendait d’impressionnants grondements qui en émanaient, mais nous n’avons pu voir aucune activité (tout devait avoir lieu à l’intérieur). J’ai quand même pris une vidéo, rien que pour la bande son.

Nous avons finalement atteint le rebord du cratère central… pour ne rien voir du tout. C’était encore pire qu’en 1979 ! Nous avons commencé à marcher le long de ce cratère, puis Pietro a renoncé sans en faire le tour complet. Les autres groupes ne nous avaient d’ailleurs pas suivis jusqu’à cet endroit ; il y avait un peu de gaz, nous n’avions évidemment pas de masque à gaz, mais j’avais apporté un chèche que j’ai mouillé et qui s’est révéré plus efficace que je ne l’aurais cru. Nous avons atteint l’altitude de 3260 m environ.

Descente dans la cendre plus facile que la montée. Au pied du cône une curiosité : ces névés protégés par la cendre peuvent subsister tout l’été (voire plusieurs années).

Encore quelques vues des champs de lave ainsi que du cratère sud-est. C’est dans ce décor pas franchement idyllique que nous avons effectué une pause pique-nique… vivifiante ! Heureusement le guide Pietro avait apporté un petit café italien qui n’était pas de trop.

Nous sommes repassés en zone ouverte, mais l’excursion se poursuivait avec une descente pédestre jusqu’à la gare du télécabine. La plupart des touristes présents tout à l’heure avaient maintenant déserté les lieux (il faut dire que la météo n’incitait pas à rester). Nous d’abord visité les cratères Barbagallo (photos), puis le cône de l’éruption de 2003.

Parcours ensuite dans le sens de la montée de ce tunnel de lave découvert, qui date de 2003.

Enfin, traversée de la plaine de cendre jusqu’à la gare du télécabine… lequel maintenant fonctionnait ! Nous l’avons emprunté un quart d’heure seulement avant sa fermeture. Le temps que notre groupe se réunisse à l’arrivée et sorte du bâtiment, la machine s’était déjà arrêtée !

C’est la fin des photos de ce voyage. Ensuite nous avons retrouvé Alessandro puis avons regagné Catane dans la foulée, traversant d’abord le village de Nicolosi (souvent endommagé par le volcan et construit sur les coulées de lave) puis les faubourgs de Catane ce qui a été assez long. Dîner le soir dans une pizzeria, je n’avais pas très faim et me sentais même un peu fiévreux : j’avais peur que ce soit le Covid mais (avec le recul) j’incriminerais plutôt le mal des montagnes. En tout cas la caméra thermique de l’aéroport n’a rien détecté le lendemain matin et j’ai pu rentrer sans encombres.