Et concernant ces divisions, le summum est atteint avec la vallée de Ferghana, la zone la plus fertile mais aussi la plus instable, qui se trouve savamment divisée entre trois pays, Ouzbékistan, Tadjistan et Kirghizistan. Mieux, on ne peut pas suivre le cours de la vallée sans franchir une ou deux frontières. Ainsi, pour aller de la partie ouzbèke de la vallée jusqu’aux plaines ouzbèkes ou alors à Tachkent, il est nécessaire de passer au Tadjikistan, puis de repasser en ouzbékistan. Ou alternative, quitter la vallée et passer par les montagnes, mais les cols qu’il faut alors franchir sont fermés en hiver. De même, pour relier la partie tadjike de la vallée au reste du Tadjikistan (pays au demeurant fort montagneux, dont la vallée de Ferghana est l’une des rares plaines), il faut soit passer par l’Ouzbékistan, soit franchir un haut col. Pour couronner le tout, Staline a aussi prévu de petits extras : les zones enclavées. Il existe une localité ouzbèke entièrement à l’intérieur du Tadjikistan, et a contrario (pour faire bonne mesure !) une localité tadjike enclavée en Ouzbékistan.

Signalons enfin, pour en finir avec les bizarreries de frontières, que l’Ouzbékistan détient un autre record : c’est le seul pays au monde avec le Liechtenstein à être deux fois enclavé du point de vue de l’accès à la mer, c’est-à-dire entouré uniquement de pays eux-mêmes dépourvus d’accès à la mer.

Plusieurs des douaniers avaient les dents complètement recouvertes d’or : c’est paraît-il là que les habitants d’Asie centrale placent en général leur fortune…

Les gorges de la vallée d’Artcha Maïdan

(14 août 2004)

Photo paparazzi d’une lavandière du lac de Tchoukourak

(15 août 2004)

Le réfectoire de l’« hôtel » d’Artouch

(15 août 2004)

La vallée de Fan Daria

(22 août 2004)

Statue soviétique

représentant

Nasreddin Hodja

(Boukhara, 23 août 2004)

La place Liab-I-Khaouz et

la khanaga Nadir Divanbégui

(Boukhara, 24 août 2004)

La semaine suivante, vers le soir, le même paysan revint. Dans la demi-obscurité, le Hodja ne le reconnut pas.

- Qui es-tu ? dit-il.

- Comment ! Ne suis-je pas celui qui t’a offert un lièvre ?

- Oh oui, fit le Hodja, entre. Je vais te faire goûter du bouillon de ton lièvre.

Le paysan ne se fit pas prier. Il s’installa dans un confortable fauteuil, et dégusta l’excellente soupe. Il partit en se confondant en remerciements.

Le lendemain, trois ou quatre paysans s’amenèrent. Nasreddin Hodja, surpris par cette invasion, leur demanda ce qu’ils voulaient.

- Nous sommes, dirent-ils, les voisins de celui qui t’a apporté un lièvre.

Faisant contre mauvaise fortune bon cœur, le Hodja les reçut aimablement et leur offrit également un déjeuner.

Il ne se passa pas trois jours que quelques autres paysans arrivèrent, à leur tour, chez le Hodja. Ahuri, il essaya de se donner une contenance. Comme pour les précédents, il voulut connaître la raison de leur visite impromptue.

- Nous sommes, répondirent-ils, les voisins des voisins de celui qui t’a gratifié d’un lièvre.

Nasreddin Hodja se pinça les lèvres devant cette répartie inattendue. Il leur souhaita néanmoins la bienvenue et les fit entrer.

Après avoir bavardé un certain temps, et avant qu’il ne fît nuit, le Hodja servit à chacun une tasse d’eau chaude. Les paysans portèrent une cuillerée à la bouche et s’arrêtèrent… Ils se regardèrent un bon moment échangeant des clins d’œil interrogatifs.

Enfin, n’y tenant plus, ils demandèrent au Hodja ce qu’il avait servi !

Nasreddin Hodja, prenant un air dégagé qui convenait en la circonstance, répondit :

- Mais c’est l’eau du bouillon du bouillon du lièvre !

Le voisin, voyant la marmite, demanda ce que c’était. Le Hodja, avec tout son sérieux, répondit :

- Ton chaudron a enfanté. Je te le retourne avec son petit.

Le voisin, sans dire mot, accepta les deux.

Quelque temps après, le Hodja eut de nouveau besoin du chaudron. Il le redemanda et, cette fois, il le garda.

Le propriétaire, las d’attendre le retour de son bien, alla trouver le Hodja et le lui réclama.

- Ah cher voisin ! Que Dieu t’accorde longue vie, ton chaudron est mort, dit le Hodja.

Le voisin, troublé, voire ahuri, reprit :

- Mais je t’en prie, Hodja, est-il possible ! A-t-on jamais vu mourir un chaudron !

Nasreddin Hodja, porta la main sur le cœur, et dit :

- Tu as bien cru que ce chaudron ait pu enfanter, pourquoi hésites-tu à croire à sa mort ?

Le minaret Kalian en 1920

La médersa d’Oulough Begh à Boukhara, le 24 août 2004

Le Tchor Minar de Boukhara

(25 août 2004)

Réplique miniature

du minaret Kalian à Boukhara

(25 août 2004)

Marchand de tapis

près de la mosquée Kalian

(25 août 2004)

La nécropole Chah-i-Zinda

de Samarcande

(avec à droite le mausolée

de Chadi Moulk Aka)

(26 août 2004)

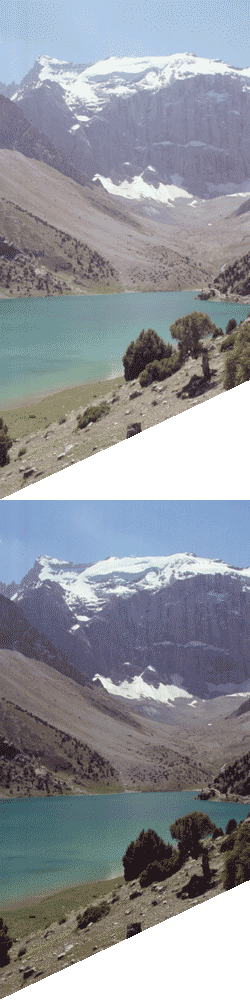

Contreforts du Pamir

Ce voyage s’est déroulé dans deux pays de l’Asie centrale ex-soviétique : l’Ouzbékistan et le Tadjikistan. Dans le premier, une importante composante culturelle avec la visite de deux villes d’art musulman de premier ordre : Samarcande et Boukhara ; et tout le pan de l’histoire islamique qui va avec, la route de la soie, les chevaux de Ferghana, l’invasion des hordes de Genghis Khan, le non moindre terrible Tamerlan et l’érudit (et scientifique) Oulough Begh. Dans le second, un trek d’une dizaine du jours en bordure du pays, dans le magnifique massif des monts Fanskye (et de surcroît très ensoleillé). Un massif qui ne constitue qu’un contrefort de la grande chaîne du Pamir, mais dont les sommets dépassent tout de même les 5000 mètres.

J’organiserai mon récit dans l’ordre chronologique, ce qui me conduira à parler d’abord de paysages et ensuite de culture. Ce voyage a commencé à Tachkent (Ташкент en russe, Toshkent dans l’orthographe ouzbèke) capitale de l’Ouzbékistan et principale ville de l’Asie centrale. Une ville dont les soviétiques avaient voulu faire une vitrine et qui comprend pas mal d’équipements modernes qui tranchent sensiblement avec le reste de la région. Dont notamment, à ce qu’il paraît (je l’ai pas vu) un métro magnifique. En Ouzbékistan la fin de l’URSS n’a pas signifié l’avènement de la démocratie. Le pays est tenu d’une main de fer depuis 1991 par Islam Karimov, ex dignitaire communiste, qui combat sans pitié la moindre velléité d’opposition, notamment islamiste (ce qui lui vaut un soutien sans faille, à la fois des Russes et des Américains). La religion est très contrôlée : guère plus de mosquées ne sont ouvertes qu’à l’époque soviétique, et l’on n’entend jamais le chant du muezzin. Par contre toute référence au marxisme-léninisme a (officiellement) disparu. Quant aux statues de Lénine, elles ont été remplacées par des statues de… Tamerlan, la nouvelle idole officielle du régime. Et qu’on ne connaisse le visage de ce dernier (1336-1405) que par reconstitution faciale importe peu.

Après une nuit très écourtée à Tachkent, dans un magnifique hôtel soviétique dans lequel il ne fallait pas trop s’étonner que de très jeunes femmes accompagnent de bien vieux messieurs dans leur chambre, nous prenons sans nous attarder la route pour Samarcande d’où nous passerons ensuite au Tadjikistan. Petite déception : le programme d’origine prévoyait de passer la frontière plus au nord, de traverser la ville tadjike de Khodjent (l’ex Léninabad) , puis de passer un col à 3378 m dans les montagnes du Turkestan. Mais Terdav (à moins que ce soit l’agence locale), a décidé sans nous prévenir de basculer sur un itinéraire tout en plaine, certes plus facile mais certainement moins beau, et que de surcroît nous emprunterons aussi au retour. De ce fait, nous ne verrons pas la célèbre vallée de Ferghana, la région la plus fertile de l’Asie centrale (et également repère d’islamistes).

Qui dit plaine ouzbèke dit champ de coton. On sait que les soviétiques avaient décidé que c’était l’Asie centrale qui fournirait en coton toute l’URSS, et donc avaient installé un gigantesque système d’irrigation pour y parvenir. Sans vouloir hurler avec les loups écolos (dont les capacités de nuisance ne sont plus à prouver), le fait est qu’une grande partie des eaux des fleuves Syr Daria et Amou Daria ne rejoint plus la mer d’Aral, causant l’assèchement de cette dernière. Assèchement dont il convient toutefois de tempérer la portée, d’une part parce qu’il est avéré que la surface de la mer d’Aral a beaucoup varié au cours des siècles, et aussi parce que la tendance a paraît-il commencé à s’inverser ces dernières années (depuis mon voyage). Ce qui n’empêche pas la propagande officielle ouzbèke (relayée en ce qui nous concerne par notre guide locale, laquelle ne semblait guère se soucier du crédit que nous pouvions accorder à ses paroles) d’imaginer des causes les plus abracadabrantesques qui soient à cet assèchement, pourvu qu’elles soient naturelles. Je vous le donne en mille : l’eau de la mer d’Aral ne se serait pas évaporée mais déversée dans la mer Caspienne par quelque fort opportune conduite souterraine !

Sur le papier, Tachkent et Samarcande, distants de 250 km environ, sont reliés de bout en bout par une 2 × 2 voies. Cette infrastructure existe effectivement ; le problème, c’est qu’il n’est pas possible de l’emprunter ! Nous sommes obligés de la quitter pendant 70 km, pour une route ordinaire en fort mauvais état. La raison à cela : l’axe principal passe sur une vingtaine de kilomètres environ, en territoire du Kazakhstan. Et donc sans visa kazakh, ce n’est pas la peine d’y penser. Et cette restriction, qui n’existait pas à l’époque soviétique (on passait alors sans contrôle d’une république à l’autre), concerne maintenant non seulement les touristes, mais aussi les locaux ! Si le Kazakhstan s’est pendant quelques années montré tolérant à ce sujet, c’est maintenant terminé. Du coup la route ne sert absolument plus à rien. Et il ne faut pas croire que cet itinéraire constitue un cas isolé. Les frontières particulièrement tortueuses des états d’Asie centrale, tracées à l’époque de Staline, ont été conçues expressément pour diviser les peuples et ainsi mieux régner. Une division dont la région subit maintenant les conséquences.

Une cinquantaine de kilomètres avant Samarcande, la route quitte la plaine du Syr Daria pour traverser les contreforts de la chaîne du Turkestan, par un défilé remarquable surnommé les portes de Tamerlan. En voici une photographie, prise en fait au retour. Il y avait quand nous sommes passés une noce qui s’était arrêtée prendre la photo de groupe à cet endroit (il semble que ce soit un peu une tradition). La plupart des mariages en Asie centrale sont arrangés et ça semblait bien être le cas de celui-là.

Après une nuit à Samarcande qui nous a donné l’occasion d’entrevoir quelques monuments, nous avons mis le cap sur la frontière tadjike. Nous avons de ce fait commencé à remonter la rivière qui arrose Samarcande, la Zeravchan (Дарёи Зарафшон en tadjik, Zarafshon en ouzbek), en principe un affluent de l’Amou Daria mais également très pompé pour l’irrigation. Le franchissement de la frontière est assez long, tous les bagages ont droit à un passage aux rayons X. Une fois passée la frontière, nous nous apercevons immédiatement de la différence ! Notre beau car climatisé est remplacé par une sorte de camion tout terrain pratiquement sans fenêtre (nous le surnommerons la « bétaillère »). La qualité des routes change du tout au tout (l’asphalte étant l’exception plutôt que la règle). Et la première (et d’ailleurs, la seule) ville que nous rencontrons, Pendjikent (Пенджикент) (photo) est bâtie de ce pur style stalinien dont sont encore si souvent constituées les villes d’ex union soviétique. Il faut dire que le Tadjikistan est le plus pauvre des cinq pays d’Asie centrale, c’est un pays presque en totalité montagneux, si l’on excepte les deux vallées de Ferghana et de la Zeravchan, ainsi que plus au sud la région autour de Douchanbé, la capitale. Le Tadjikistan se distingue de ses voisins par sa langue, qui n’est pas de la famille turque mais persane. C’est aussi le seul pays à avoir conservé l’écriture cyrillique, dont le gouvernement n’est plus constitué d’anciens communistes, et où les partis islamistes sont légaux (il y a d’ailleurs eu des ministres islamistes). Le pays a également connu une guerre civile dans les années 1990 (donc strictement aucun média occidental n’a jamais parlé), avant de s’ouvrir timidement au tourisme dans les années 2000.

La vallée de la Zeravchan se rétrécit très vite. La route se fraye un chemin dans un univers totalement minéral, franchissant de temps en temps la rivière sur des passerelles suspendues. Étant donné la nature de notre véhicule, les seules photos de ces paysages auront été prises à l’occasion de rares haltes.

Le massif où nous nous rendons s’appelle les monts Fanskye

(Фанские Горы). Il s’agit d’un massif assez sec, coincé entre la vallée

de la Zeravchan et la frontière ouzbèke, dont certains sommets,

dépassant les 5000 m d’altitude, sont recouverts de glaciers

et de

neiges éternelles. Il semble que le tourisme dans ce massif

relativement accessible se soit développé dès l’époque soviétique, le

coin reste assez connu des Russes et de nombreux noms de sommets ont

une consonance russe. Mais nous ne sommes là que dans les contreforts

du Pamir : nous sommes loin des 7495 m du plus haut

sommet du

pays, le pic Ismaïl Samani (ex pic Communisme, c’était aussi le plus

haut sommet de l’URSS). Il est malheureusement très difficile (et sans

doute pas très sûr) de se rendre dans les vallées les plus reculées du

Haut Pamir au pied de ces sommets gigantesques, aucune agence en tout

cas ne semble le proposer jusqu’à présent.

Quoi qu’il en soit, même pour n’atteindre que les monts Fanskye, de longues heures de route sont nécessaires. D’abord, remonter la vallée de la Zeravchan jusqu’au-delà de la petite localité d’Ayni. Puis, obliquer pour la vallée de son affluent la Fan Darya, vallée encore plus étroite. La route atteint normalement le col d’Anzob (3373 m) pour se diriger ensuite vers la capitale Douchanbé. Mais en ce qui nous concerne, nous la quittons avant cela, abordant les monts Fanskye proprement dits. Peu avant le camp du soir (qu’accessoirement, nous devrons monter de nuit !), nous contournons le plus grand lac du massif, le lac Iskanderkul. Qu’Alexandre le Grand soit venu jusqu’ici comme le prétend la légende paraît quand même difficile à avaler…

Voici une photo prise le lendemain au petit matin (camp de Sarytag). Au fond à gauche on peut deviner la fameuse « bétaillère » qui nous avait transportés jusqu’ici.

Le trek commence ici : onze jours de marche avec une équipe locale, nos bagages étant transportés par des ânes. Une seule personne parmi les accompagnateurs connaissait l’itinéraire à suivre : le cuisinier. C’est donc lui qui a joué le rôle de guide pendant le circuit, notre accompagnatrice française se cantonnant à un rôle (très) subalterne. Le problème avec notre guide-cuisinier était qu’il ne connaissait pas du tout l’anglais, il tentait de se faire comprendre en allemand mais ça limitait quand même les échanges. Accessoirement il était meilleur guide que cuisinier…

Le premier jour nous avons commencé par longer la rivière Karakul avant de monter, d’une traite, à l’emplacement du camp, au pied du col de Dukdon que nous devions franchir le lendemain. Nous y sommes arrivés pour le déjeuner, puis avons attendu tout l’après midi la venue des ânes. Or ceux-ci se sont bien fait attendre ! Problèmes d’organisation le premier jour, puis erreurs d’itinéraire des muletiers. Sachant que nous étions à 3000 d’altitude environ, et que nous avions pas grand chose de chaud sur nous, nous nous sommes demandés s’il était préférable de bivouaquer ou de redescendre. Ils sont finalement arrivés peu avant la tombée de la nuit. J’ai connu récemment une situation semblable sur un autre trek, en Bolivie.

Dès le lendemain nous avons franchi le plus haut col du circuit : le col de Dukdon à 3810 m. Quelques uns ont d’ailleurs protesté contre ce franchissement, qui n’était pas prévu au programme initial (nous aurions dû partir des lacs de Merzougor, à l’ouest du massif). Un col pas excessivement difficile toutefois, mais dans un paysage minéral particulièrement austère. Le col se trouve au niveau des glaciers, d’ailleurs on passe un peu sur la glace (recouverte de pierres) au cours de la redescente.

Nous retrouvons ensuite des paysages plus bucoliques. Les paysages de la vallée de Sarykhodan figurent à mon avis parmi les plus beaux de ce trek. Nous sommes au pied des magnifiques sommets glaciaires de Dukdon (5208 m) et de Sarykhodan (4679 m). Cela ressemble certes beaucoup aux Alpes mais tout de même en un peu plus sec — ainsi qu’en plus ensoleillé. Pour moi les monts Fanskye sont comme une sorte d’intermédiaire entre les Alpes et les montagnes corses.

Alors que nous n’avions pas jusqu’ici rencontré âme qui vive, nous sommes tombés, dès le départ le lendemain matin, sur un campement tadjik. Ce campement, comme tous ceux que nous rencontrerons au cours de ce trek, est peuplé exclusivement de femmes et d’enfants, les hommes travaillant en ville pendant l’été. Contrairement à ce que l’on peut voir dans bien des pays musulmans, ces femmes accueillent le touriste avec le sourire et se laissent volontiers photographier. Mais bien évidemment, nous ne sommes pas les premiers à passer par ici, l’usage est de leur offrir des menus objets en échange du yaourt qu’elles nous font goûter (je retrouverai des scènes analogues au cours de l’été suivant au turkestan chinois, dans des montagnes il est vrai elles aussi de peuplement tadjijk).

Nous avons ensuite rejoint, par un sentier en balcon, la lac turquoise de Ptchikoul, l’un des plus beaux et des plus spectaculaires de ce trek. Mais le sentier pour y arriver était quelque peu aérien ! C’est au niveau de ce lac que nous rejoignons l’itinéraire que nous aurions normalement dû emprunter si nous avions démarré des lacs de Merzougor.

Une fille de notre groupe (Caroline si mes souvenirs sont bons) n’a pas pu résister à l’envie de se baigner dans ce lac, mais je ne l’ai pas imitée.

Nous avons ensuite rejoint la vallée principale, celle d’Artcha Maïdan, que nous descendrons ensuite pendant deux jours. Le camp du soir n’était plus qu’à 1800 m d’altitude, il n’y faisait donc pas froid du tout. La même Caroline a opté pour une nuit à la belle étoile plutôt que sous sa tente, et pour le coup, je regrette de n’en avoir pas fait autant. Car le ciel était très clair et il n’y avait pas de lune.

L’étape du lendemain dans la vallée d’Artcha Maïdan, était quasiment plate et parfois monotone, surtout quand nous devions suivre une piste 4 × 4 (heureusement sans circulation). Il faisait assez chaud (ce qui moi ne me dérange pas trop). Les paysages, très arides, faisaient un peu penser au sud marocain, d’autant que les sommets enneigés des monts Fanskye demeuraient invisibles (masqués par d’autres montagnes). Voici ici un aperçu de ces paysages.

Une rude montée nous attendait le jour suivant : mille mètres, démarrant en pleine chaleur, pour rejoindre le col de Guitan (2600 m environ). J’ai photographié cette scène classique de dépiquage près du village éponyme.

Quant au col proprement dit, il nous a permis d’apercevoir, pour la première fois, le mont Chimtarga (5489 m) point culminant du massif. C’est de cet endroit que j’ai pris mes premières photos en relief.

L’itinéraire se poursuit par un sentier en balcon et en sous bois (chose assez rare dans ce massif !). Sur l’itinéraire, quelques campements tadjiks, nous sommes entrés sous la yourte et avons goûté au yaourt, non exempt d’effets sur la digestion. Cet itinéraire nous permet ensuite de rejoindre le lac de Tchoukourak (« le profond » en tadjik). Il paraît que les deux falaises qui le bordent servaient de terrain d’entraînement aux alpinistes soviétiques. D’aucuns se sont également baignés dans ce cadre il faut le dire assez agréable.

Notre logement était situé en contrebas, à Artouch, et, une fois n’est pas coutume, dans du dur. Mais là, nous n’avons pas été déçus du déplacement ! En guise d’hôtel, il s’agissait d’un ancien camp de vacances soviétique, peut-être même d’un genre de vacances réservé à quelques dissidents. Avec le temps, tout était délabré, les fils électriques pendaient dans les chambres, le plancher s’écroulait, les matelas nous garantissaient des démangeaisons pendant trois jours, les douches étaient situées dans un immense hangar dont on se demandait s’il n’allait pas nous tomber dessus… et je préfère ne pas parler des toilettes ! L’architecture octogonale du réfectoire, avec baies vitrées panoramiques, n’en était pas moins originale… mais on s’en lasse vite quand il faut attendre le dîner pendant trois heures, pour au final se contenter de quelques pâtes et d’un œuf brouillé.

Encore une montée conséquente le lendemain, et assez raide, pour rejoindre le col de Tchoukourak (3180 m), davantage belvédère que véritable col. On y domine en effet le complexe des lacs de Koulikalon, aux couleurs turquoises éclatantes, dominés une série de sommets enneigés. Une photo que j’ai choisie (avec beaucoup d’autres de mes différents voyages) comme fond d’écran sur mon ordinateur professionnel.

Nous allons rester quarante-huit heures dans le secteur (deux nuits au même endroit) avec de le quitter par le col Alaoudine, visible en haut à gauche sur la photo précédente. Il faut dire que l’endroit est vraiment magnifique. La photo suivante, prise au cours de la redescente du col de Tchoutchourak, montre la spectaculaire face Nord du pic Maria (4970 m) qui domine le lac. Le prospectus Terdav soulignait l’incongruité de ce nom en terre à la fois musulmane et (ex-) communiste.

Voici une autre vue de ces paysages somptueux, avec également un campement tadjik situé sur les rives du lac. La géologie du lieu est sans doute karstique car on y observe des phénomènes étranges, comme le fait de passer de la rive gauche à la rive droite d’un torrent sans l’avoir jamais franchi…

Voici le paysage dont nous jouissions depuis ce camp où nous sommes restés deux jours : pas mal ! La montagne en arrière-plan est le pic Mirali, 5120 m. Si j’ai choisi ce premier plan pas très authentique, c’était parce que nous venions de recevoir le ravitaillement (après vingt quatre heures de disette) et qu’avec lui, surprise, nous avaient été livrées une table et des chaises ! Le luxe !

Quant au tour des lacs que nous avons effectué dans la journée, il s’est avéré assez malaisé car le terrain, en éboulis, n’était pas toujours facile (sur la seconde photo précédente, l’un des lacs secondaires du complexe de Koulikalon, et en arrière plan le col de Tchoutchourak franchi la veille).

Un col important nous attendait le jour suivant : le col Alaoudine (3750 m), suivi d’une descente impressionnante jusqu’au lac du même nom. Ce lac, d’une couleur bleue turquoise et entouré d’une forêt de thuyas, est l’un des plus beaux de ce trek, plaisant beaucoup à notre guide française. La photo suivante a été prise à la fin de la descente, peu avant d’arriver au lac. Le pic derrière s’appelle le pic Polyteknik (4400 m), nom qui amusait franchement l’un de mes compagnons de voyage, on se demande bien pourquoi !

Le même lac photographié depuis ses rives :

Cette vallée (appelée vallée de Chapdara) est beaucoup plus touristique que toutes celles que nous avons traversées précédemment, sans doute parce qu’elle constitue la voie d’ascension principale vers les sommets du massif.

C’est ce soir là que je me suis définitivement fâché avec notre accompagnatrice française. Objet du litige : l’excursion prévue le lendemain (avec retour au même camp le soir) qui consistait à monter jusqu’au lac Moutnaïa, le camp de base du mont Chimtarga. Une montée dans un univers assez minéral et une ambiance un peu haute montagne : le genre d’endroit que j’ai le mauvais goût de bien aimer. Mais notre « guide » n’avait pas très envie de faire cette excursion : elle a donc essayé de convaincre le groupe que ça n’en valait pas la peine, que le sentier était dans la caillasse et donc désagréable, et qu’il valait mieux consacrer la journée à une petite balade au-dessus du lac Alaoudine. Elle a réussi à convaincre les deux tiers du groupe, mais pas moi. Je n’ai pas voulu céder, et comme le lac Moutnaïa était ce qui était prévu au programme (et qu’il n’y avait aucun impondérable style météo…) j’étais dans mon droit de vouloir y aller. Pour des raisons de sécurité elle s’est du coup crue obligée de m’accompagner au lac (deux ou trois participants sont finalement aussi venus avec nous). Quant aux autres, ils ont reconnu par la suite avoir regretté leur choix, l’ersatz proposé n’en valant pas la peine. La responsable (par ailleurs assez contestée par l’ensemble du groupe du fait de sa quasi inaction pendant tout le trek), ne m’a plus jamais adressé la parole jusqu’à la fin du voyage.

En ce qui concerne cette excursion et de ce lac Moutnaïa, s’il est vrai que ce n’était pas le plus beau du trek et que j’ai vu bien mieux ailleurs comme paysage minéraux, nous ne l’avons pas regrettée. D’autant que c’était loin d’être aussi difficile que l’avait prétendu notre guide ! La montée n’était pas raide et la caillasse ne concernait qu’une toute petite partie du parcours. Cette journée nous a permis d’approcher plusieurs des grands sommets du massif, dont le mont Chimtarga (5489 m) et le pic Zamok (5070 m).

Cette mémorable excursion était suivie d’une petite étape de transition, à basse altitude, dans la vallée de Pasruddaria. Qui dit basse altitude dit chaleur et sécheresse. M’étant négligemment assis sur un rocher pour la pause casse-croûte, j’ai fait un bond en découvrant l’animal rampant que se trouvait à mes pieds !

Il restait une seule journée de trek : un aller-retour dans une vallée latérale, la vallée de l’Imat. 600 mètres de dénivelé (4 heures de marche aller) pour nous approcher du glacier du Bolchaïa Ganza, du nom du second sommet du massif (5306 m) que nous pouvions apercevoir à plusieurs reprises. Voici tout d’abord une photo prise assez bas dans la vallée, le Bolchaïa Ganza est visible au fond, au milieu de la largeur.

Il y avait dans cette vallée un village, donc je ne connais pas le nom (il ne figure pas sur la carte) mais qui m’a laissé un souvenir assez nauséeux. Des maisons en pisé très basses de plafond et un gigantesque tas de fumier qui s’étendait jusqu’à l’entrée de celles-ci. J’ai réussi à esquiver la dégustation du yaourt et je ne m’en suis pas porté plus mal.

La vallée se termine pas un glacier non recouvert de pierres (on se croirait en Suisse !) et une vue assez rapprochée du sommet, mais notre accompagnatrice a tout fait pour nous empêcher d’aller admirer le paysage (je n’ai pu prendre cette photo que parce que je me suis discrètement éloigné du groupe). Je ne sais pas de quelle région elle était mais elle avait la rancœur tenace.

Remontant le lendemain dans notre « bétaillère », nous avons descendu progressivement la vallée de Pasruddaria jusqu’à celle de Fan Daria. Mais la piste était si escarpée qu’il nous a fallu à plusieurs reprises descendre du camion pour passer un verrou à pied. Ce qui n’est pas plus mal car je n’aurais sans cela aucune photo de ces magnifiques paysages.

Avec la vallée de Fan Daria, nous rejoignons notre itinéraire de l’aller. Nous sommes aussi sur la route de Douchanbé, et il y a là, au milieu de nulle part, quelques immeubles d’essence stalinienne, ainsi qu’un improbable arrêt de bus. Nous avons laissé là une partie de notre équipe locale. Pour nous, ce fut le long retour via la vallée de la Zeravchan. Fait rarissime, notre guide-cuisinier nous a ensuite invités à prendre le thé chez lui, dans une grande maison de la banlieue de Pendjikent (comme dans beaucoup de pays, le tourisme semble apporter à ceux qui travaillent pour lui un niveau de vie bien supérieur à la moyenne). Nous avons pu voir sa femme et ses filles, toutes vêtues de manière traditionnelle et la tête couverte d’un foulard islamique.

Notre dernière nuit au Tadjikistan, « chez l’habitant » près de Pendjikent également, fut l’une des plus difficiles de tous mes voyages. Nous dormions qui dans des chambres aux fenêtres ouvertes, qui dans la cour (solution que j ’ai préférée à cause des puces). Il y a eu du bruit toute la nuit : la télévision allumée jusqu’à pas d’heure, le fils émigré à l’étranger et qui appelle au téléphone à 3h du matin, la mère répondant à tue-tête pendant une demi-heure, le camion qui démarre ensuite pour on ne sait quelle raison et qui laisse très longtemps son moteur allumé : un vrai cauchemar ! Une nuit qui a sans doute fait faire pas mal d’économies à l’agence (comparé à ce qu’aurait coûté un hôtel de l’autre côté de la frontière, en Ouzbékistan), et dont la raison officielle était d’arriver justement tôt pour passer la frontière. Ce qui ne nous a pas empêchés d’arriver après une foule d’autochtones, bien que le poste ne soit pas encore ouvert. Mais un petit bakchich a suffi pour doubler tout le monde.

Changement d’ambiance maintenant avec l’importante partie culturelle de ce voyage. Nous avons visité les deux grandes villes d’art d’Ouzbékistan, Boukhara et Samarcande (il en existe une troisième, Khiva, beaucoup plus éloignée et qui n’était pas au programme de notre voyage). Pour rejoindre Boukhara par laquelle nous avons commencé, quatre heures de route, aux confins du désert de Kizyl-Koum. Seule distraction sur le parcours, ce caravansérail de Malikrabat.

Boukhara est une ville de 400 000 habitants environ, bien dotée de monuments islamiques ancien, même si la physionomie générale de la ville n’est pas très authentique (beaucoup de quartiers anciens ont été démolis, même récemment). Nous avons démarré la visite de la ville dès notre arrivée : il faut dire qu’il y avait du pain sur la planche ! Pour commencer, la médersa Nadir Divanbégui (construite en 1620). Elle avait été conçue pour être un caravansérail, mais le khân s’est trompé en l’inaugurant et personne n’a osé contredire sa parole ! Seule la porte d’entrée est en fait décorée ainsi, l’intérieur ressemble plutôt à l’envers d’un décor de cinéma… On pourra disserter sur l’interdiction dans l’Islam de représenter des animaux, interdiction allègrement contournée ici.

Cette médersa est située sur la place Liab-I-Khaouz qui constitue le cœur de la ville. Cette place n’est pas très spectaculaire en soi, mais elle a paraît-il une grande importance historique (l’arbre mort à côté de la pièce d’eau est paraît-il d’époque). Le grand vizir Nadir Divanbégui qui aménagea la place, dut exproprier une vieille femme juive, ce qu’il fit en aménageant une citerne sous sa maison, ce qui eut pour effet de désagréger les murs en pisé. On y trouve aussi sur cette place une statue soviétique représentant Nasreddin Hodja, personnage mythique d’inspiration soufie, supposé originaire de Boukhara. Notre guide nous a raconté deux exemples d’histoires de Nasreddin Hodja, que j’ai ensuite retrouvées dans un livre-souvenir acheté en Turquie il y a une vingtaine d’années.

Cette première journée de visite n’était qu’un avant goût, les choses sérieuses étant réservées pour le lendemain. Nous avons attaqué dès l’aurore avec le célèbre minaret Kalian. Mesurant 67 mètres de haut, construit en 1127, ce minaret fut épargné par Gengis Khan en raison de son intérêt stratégique (c’est de ce fait l’un des seuls monuments de la ville qui soit antérieur au XIIIe siècle). Outre son rôle d’appel à la prière, le minaret avait été conçu pour servir de phare pour les caravanes dans le désert. Ses constructeurs s’imaginaient même qu’il serait visible depuis Samarcande, mais c’était évidemment pure naïveté.

Mais ce minaret a connu pire barbare que Gengis Khan : Lénine ! La prise de la ville par les Bolcheviks en 1920 a causé de très importantes dégradations au monument, il est vrai rapidement restauré. La photo de ces dégradations, aujourd’hui visible dans l’un des musées de la ville, était censurée pendant toute la période soviétique.

La mosquée attenante et éponyme de ce minaret, postérieure quant à elle à Gengis Khan, est de très vastes dimensions et en excellent état (elle n’a pas nécessité de restauration). Mais elle est quasiment inutilisée ! Le dictateur ouzbek, le très mal prénommé Islam Karimov, surveille de très près tout ce qui touche de près ou de loin à la religion. Seule une toute petite salle de cette mosquée sert donc à la prière, il n’y a pas d’appel de muezzin et le rassemblement du vendredi est interdit.

Face à la mosquée Kalian, de l’autre côté de la place Poï Kalian, se trouve un autre monument peut-être encore plus beau : la médersa Mir-i-Arab. Malheureusement elle ne se visite pas car elle est encore utilisée comme médersa (c’était l’une des deux seules médersas avec celle de Tachkent, encore en fonctionnement à l’époque soviétique). La seconde photo a été prise du haut du minaret Kalian.

D’autres médersas, quoique moins belles, se trouvent dans le voisinage : la médersa d’Abdoulaziz Khan, datant du XVIIe siècle, ne fut jamais achevée car son architecte a été assassiné, et ça ne se faisait pas d’achever le travail d’une personne assassinée. Face à elle, la médersa d’Oulough Begh, bâtie en 1417, du nom du petit-fils de Tamerlan. Nous reparlerons d’Oulough Begh lors de la visite de Samarcande.

Beaucoup de marchands de souvenirs dans cette ville, en particulier dans les cours de certaines médersas comme celle d’Abdoulaziz Khan, et également dans les (rares) restes des anciens souks couverts, comme sur la seconde photo précédente où la coupole est dite coupole des bijoutiers (parce qu’historiquement se trouvaient là des marchands de bijoux… et c’est d’ailleurs toujours le cas !). Mais si les marchands de souvenirs sont nombreux, leurs clients le sont beaucoup moins. Car étonnamment pour une ville d’art d’une telle importance, il n’y a pas beaucoup de groupes de touristes. Il ne m’a pas été difficile ainsi de photographier la cour de la mosquée Kalian sans personne dedans. Alors que dans bien des pays on peut toujours courir… Probablement que les gens ont peur de venir en Asie centrale, nous laissant les monuments pour nous tout seuls. Comme quoi les islamistes, les dictatures et les guerres de W. Bush peuvent avoir du bon !

La visite s’est poursuivie par d’autres monuments de mon avis de second plan, mais que je vais quand même énumérer. La mosquée Magok-i-Attari, du XIIe siècle, est la plus ancienne de Boukhara. Je ne me souviens d’ailleurs plus pourquoi Gengis Khan l’a épargnée. Elle s’est en tout cas retrouvée sous plusieurs mètres de sable, suite à la montée du niveau du sol de la ville au cours de l’histoire. Elle avait été complètement oubliée et ne fut redécouverte qu’en 1939. La citadelle de l’Ark est beaucoup plus récente : XIXe siècle. Elle est située sur la place du Reghistan, nom qui signifie « sable » en ouzbek, mais il n’y a pas ici de médersas comme sur son homonyme de Samarcande. C’était le siège de l’émirat de Boukhara, qui fut un temps une région totalement interdite aux occidentaux (à l’époque du Grand Jeu). Il y a une histoire avec les Britanniques Stoddart et Conolly qui furent mis à mort en 1842. Finalement ce furent les Russes qui obtinrent le protectorat sur la région. L’émir de Boukhara continua de régner, sans réel pouvoir, jusqu’en 1920 (date de l’attaque soviétique). La forteresse, immense, se visite mais ne présente guère d’intérêt. Il n’offre pas de point de vue sur la ville, à ma grande déception. Enfin le mazar Tchama Ayoub, ou « source de Job », est un bâtiment du XIIe siècle reconstruit vers 1980, et abrite une source aux vertus curatives.

Même s’il n’est pas ce qu’il y a de plus spectaculaire, le mausolée d’Ismaïl Samani est considéré comme le bijou de l’architecture boukharienne. C’est le plus ancien monument de Boukhara, et il est particulièrement unique car il porte les traces des civilisations pré-islamiques sogdiennes. Il faut construit en 907 par Samani pour y abriter les corps de son père et de son petit-fils. Au moment des invasions mongoles, les habitants de Boukhara ont réussi à le dissimuler sous le sable et à le soustraire de la folie destructrice de Gengis Khan. Ismaïl Samani fut le fondateur de la dynastie perse des Samanides, dont Boukhara était la capitale renommée dans tout le monde musulman, attirant de nombreux savants et poètes. Il est aujourd’hui devenu un symbole pour le… Tadjikistan, dont la monnaie et le point culminant (l’ex pic Communisme) ont repris le nom. Que ce mausolée se trouve en Ouzbékistan n’est pas bien sûr pour arranger les relations entre les deux pays. Le mausolée proprement dit est une petite construction cubique, décorée à l’intérieur mais sans faïences, car elles n’existaient pas encore au Xe siècle. L’endroit reste un lieu de pèlerinage aujourd’hui, il s’y pratiquerait même des restes de rites zoroastriens.

Presque toutes ces visites, de la mosquée Kalian au mausolée Samani, ont été effectuées en une seule journée : un sacré programme ! Nous avions encore une demi-journée le lendemain à passer dans la ville, consacrée aux achats de souvenirs (des séances dont je me passerais bien à chaque fois mais je suis toujours le seul à être de cet avis). Donc il ne me restait plus qu’à réarpenter la ville en quête de nouvelles visites forcément de seconde zone, tel le Tchor Minar, sorte de folie du XIXe siècle voulue par le riche marchand turkmène Khalif Niyaz-Koul (je suis content que ses quatre tours puissent être toutes visibles sur la photo car ce n’était pas gagné !). Ou cette étonnante réplique miniature du minaret Kalian (nul guide n’en parle). Une matinée que nous avons terminée dans un magasin en plein air, de tapis et de… matériel hifi, situé juste à côté de la mosquée Kalian. Il pleut tellement rarement par ici qu’on n’hésite pas à entreposer du matériel fragile à l’extérieur !

Une après-midi de route était nécessaire pour retourner à Samarcande. Bien que durant trois semaines, notre voyage n’était pas très optimisé du point de vue des transports ; l’autre voyage de Terdav dans la région, qui ne durait que quinze jours, trouvait le temps d’une balade (un peu plus courte certes) dans les monts Fanskye, suivie de Samarcande, de Boukhara et aussi de Khiva qu’ils rejoignaient en une journée de route. Ensuite ils rentraient directement à Tachkent en avion. J’ai donc un peu eu l’impression de m’être fait avoir.

Nous commencerons la présentation de Samarcande par la mosquée de Bibi Khanym. Il ne s’agit pas loin sans faut de la plus belle architecturalement, mais elle est très photographiée, peut-être à cause de sa proximité des hôtels. Les deux photos que j’en présente ici ont d’ailleurs été prises avant notre trek, alors que nous nous étions baladés un peu dans la ville au cours de la soirée. La mosquée Bibi Khanym, du nom de l’épouse favorite, d’origine chinoise, de Tamerlan, fut selon la légende construite à la demande de cette dernière pour faire une surprise à Tamerlan lors de son retour de campagne. Mais l’architecte était très amoureux de Bibi Khanym ce qui ne manqua pas de déplaire à Tamerlan… Ce qui est certain c’est que la mosquée fut construite à la va-vite, avec des briques pas totalement cuites, est qu’elle commença à se délabrer dès la mort de Tamerlan. Elle n’était déjà plus utilisable au XVIe siècle. En outre, la récente restauration, déjà en soi contestable, s’est contentée de refaire les faïences sans consolider l’édifice.

Nous avons commencé la visite de Samarcande par un lieu dont nombre de mes compagnons de voyage ont dit pis que pendre, alors qu’il s’agit d’une curiosité assez exceptionnelle. Je veux parler de l’observatoire d’Oulough Begh. Oulough Begh (1394-1449), petit-fils de Tamerlan, était plus intéressé par l’astronomie que par son métier de souverain. Il fit construire ce gigantesque sextant entre 1428 et 1429, et passa sa vie à cartographier les étoiles. Son traité d’astronomie ne parvint en occident qu’au XVIIe siècle où il demeura une référence pendant deux siècles, sans d’ailleurs que ne fût connue l’identité de son auteur. Oulough Begh fit l’objet d’un véritable culte pendant la période soviétique. En tout cas (et même si ma photo en est complètement ratée !) cette visite m’a bien plu : il est bien rare que nous soit offerte l’occasion d’une visite à caractère scientifique, dans ce monde phagocyté par les littéraires.

Nous reprenons le cours traditionnel de nos visites avec la nécropole Chah-i-Zinda : selon la légende, le cousin de Mahomet, Koussam Ibn-Abbas, passant à Samarcande en 676, y fut décapité par les Zoroastriens alors qu’il accomplissait sa prière. Mais il n’en termina pas moins son rite, avant de partir se réfugier dans un puits des environs où il vivrait toujours… Nul ne sait où se trouve ce puits, mais la nécropole a été érigée en ce lieu. Déjà vénérée au XIIe siècle, puis saccagée par les Mongols, la plupart de ses constructions datent des Timourides (Tamerlan et ses fils) et d’époques ultérieures. La nécropole contient un grand nombre de mausolées décorés de faïences bleues, et répartis le long d’une allée principale. Malheureusement est en cours une opération de restauration du site assez outrageuse. Parmi les mausolées les plus remarquables, se trouve celui de Chadi Moulk Aka (datant de 1372), une femme qui a compté dans la vie de Tamerlan. On trouve aussi, au bout du site, une mosquée, dont les fondations remontent au XIe siècle. Ce site, encore très vénéré de nos jours, n’a pas cessé de l’être pendant la période soviétique.

La visite continue avec le mausolée de Gour Émir, là où sont enterrés tous les Timourides : Tamerlan, Oulough Begh, ainsi que Mohamed Sultan, petit-fils de Tamerlan, et Chah Rokh fils cadet et héritier de Tamerlan. Les corps furent déterrés en 1941 (pour analyse) par les autorités soviétiques, au grand scandale de la population locale. On raconte que Tamerlan avait prédit un cataclysme au pays qui toucherait à son corps ; le lendemain de l’ouverture du caveau, Hitler envahissait l’Union soviétique ! Ces analyses ont néanmoins permis de reconstituer le visage de ces souverains, et de confirmer certaines légendes, par exemple qu’Oulough Begh est mort décapité. Les corps ont ensuite été remis en place. Le mausolée, fut construit en 1403 par Tamerlan pour son petit-fils préféré, mort au combat, mais c’est finalement Tamerlan lui-même qui y a été enterré. L’édifice est coiffé d’un dôme de faïence et doté de quatre minarets, bien qu’aucun fidèle n’en ait jamais été appelé à la prière.

L’intérieur du monument est aussi très finement décoré : sa restauration à l’époque soviétique aurait nécessité plusieurs kilos de feuille d’or ! Les pierres tombales sont en réalité des cénotaphes, les véritables tombes se trouvant dans la crypte (seconde photo). La pierre centrale, celle de Tamerlan, est un monolithe de jade noir, le plus grand morceau de jade du monde.

Et nous terminerons la visite de Samarcande par son joyau : la célèbre place du Reghistan : trois médersas se faisant face. La photo d’ensemble du site n’est pas facile à faire car sur les trois il y en a toujours une qui est à contre-jour ; j’ai donc fait ce que j’ai pu.

Parmi ces trois médersas, la plus ancienne est celle d’Oulough Begh (à gauche sur la photo précédente), construite entre 1417 et 1420 et alors consacrée à l’enseignement des sciences exactes. Elle est considérée comme la plus belle des trois, même si celle de Chir Dor avec ses lions peut être trouvée plus photogénique. Les minarets entourant la médersa ont la propriété de pencher, ce qui n’a pas manqué de faire couler beaucoup d’encre : était-ce voulu pour créer un effet de perspective ou était-ce un accident comme pour la tour de Pise ? Toujours est-il que les ingénieurs soviétiques on jugé intelligent de « redresser » les minarets en les tournant de 180°, une opération qui n’a pas dû être simple car il a fallu préalablement les poser sur une fondation en béton. Résultat, ces minarets ont maintenant vraiment l’air tordus !

Les deux autres médersas sont plus tardives : XVIIe siècle. Faisant face à la médersa d’Oulough Begh, celle de Chir Dor (1619-1635) est décorée de deux lions, en contradiction totale avec les préceptes islamiques. La légende raconte que l’architecte avait représenté des lions à la demande de l’Émir mais il ne savait pas à quoi des lions pouvaient ressembler. La troisième médersa, Tillia Kari, de style persan, occupe le côté nord de la place. Son nom signifie « doré » car elle abrite à l’intérieur une mosquée dorée (1000 m² de feuille d’or). Mais je n’ai pas réussi à en photographier l’intérieur (sans flash).